RYUさんの書き起こし

“私とレッド・ツェッペリン”

GOLD WAX、2000年8月号より

“私とレッド・ツェッペリン” Jimmy桜井(MR.JIMMY)

ギターを始めて2年あまり、16の秋に初めて意識してZEPを聴いたあの頃、ほんの数曲しか理解できなかった。恐らく、当時は誰もがコピーしたであろう「ロックン・ロール」や「胸いっぱいの愛を」など、アップテンポの曲は解り易かった。その頃加入していたZEPのコピー・バンドで最初に演奏したことを覚えている。

何が興味深かったかと云えば、スタジオ録音ものと、サントラ盤「永遠の詩」のそれとでは、アレンジや音色において、これが同じ曲か?という程、違いがあるということだ。

高校生にとってはそれは強力な刺激だった。(今、考えれば当たり前のことだが)

多少のアレンジの違いはともかく、まったく別の表情を見せる曲もあって、それぞれのヴァージョンを完全にコピーしようとしたものだ。

左右、別トラックに分けられたギター・パートの絡みや、ギミック的に使用される効果音、スタジオ内のメンバーの話し声など、かつてはTHE BEATLESなどでも窺い知れたコジャレた演出が、更に私を深く引きずり込んでいったようだ。

そこから見事にZEP MUSICにはまった私は、今日に至るまでの20年間、ZEP=ジミー・ペイジのギター・プレイをコピーし続けることとなる。

あの頃は先ず使用楽器を手に入れることだったが、ご存知の通り、ジミー・ペイジと云えばGIBSON レスポール、同SG Wネック・ギター、etc.なわけで、バイトで得たお金はすべて楽器と化していた。

コピー・バンドだからコピーものの安価な楽器で充分と考えていた頃は良かったが、追求するうちに、どうしても表現不能な音に出くわす度に、ペイジと同年代かそれに極めて近い楽器が欲しくなり、入手してきた。

一般的に考えれば非常識な行為だが、私にとってコピーするという作業は、このようなこだわり無くしては完成しない。従って20年間の労力と、掛けてきた費用などを決して後悔していない。好きな音、演りたいことをしてきたまでだ、と思っている。

また、そうした楽器たちとメンテナンスを引き受けてくれるテクニシャンたちに、私自身も助けられてきたとも云える。

良い楽器は素晴らしいヒントを与え続けてきてくれた。

また、ジミー・ペイジのように普通のギタリストがおよそ考えられないようなセッティングを施したギター同様にするべく、共に考え、実験に協力してくれるテクニシャン達(SG Wネックを制作してくれたフリーダム・ギターの皆さん、本当にどうもありがとう)無くしてこの原稿を書いていることはないと思う。

1枚のブートレッグで決めるのではなく、何枚ものタイトルから想像し、実践し、発見されてきたジミー・ペイジ・サウンドの秘密については、別冊の“THE PLAY DOESN`T REFREIN THE SAME”で考察させて頂いてるが、これらは音源だけではなく、写真集や数少ない映像と合わせて検討している。

実際に自分のバンドで試してみて、不都合が生じる場合もある。ジミー・ペイジのようなステージ・アクションを決めながら、この音やフレーズを弾くのは無理だ!とか。

そうこうするうちに、時折、彼のミストーンの理由すら解ってくる。何故間違えたのか、どうしてここで合わせられなかったのか、等々。

写真を見てもあの曲のあの部分を演っている最中だな、と思えることもある。この姿勢であのフレーズはキツイだろうなぁ、とそこで思うわけである。

一人で家で弾いて楽しむならともかく、ペイジ好きのファンの皆様に石を投げられないように、できることは全て演る所存で取り組むためにはこうした細かい研究は当たり前のことだ。コピー・バンド自体を完全に否定なされる方々も少なくないと思うが、私は私の演じるペイジに脚を運んでくださる方々のためにもコダワリ続けたい。(顔や体型までは少しムリなところもあるが・笑)

よくオリジナルは演らないのか、と訊かれる。ZEPコピーのノウハウを活かした曲を期待されてのことだ。

実際、オリジナル曲も創作し、手前味噌ながら結構ZEPやジミー・ペイジのカラーも出せたと思う。が、結局、本家を越える曲などあり得ないのは自分でもよくわかっているので、バンドのメインの活動にはしていない。

それで生計を立てるならともかく、好きなことを演るということは、素直にZEP MUSICを再現することなので、今の活動状況のままで何の不満もない。

ZEPがそうであったように、いま共に活動を続けているメンバーとの運命的な出会いもこうしたスタンスから生まれたものでもある。

だから今、云わせて頂きたい。好きなことをやろうよ、と。

私のようにバンドを演っている人間は今よりも楽しくなることを目標に、本誌の読者諸兄は流行に捕らわれずに、古くても新しくても、自分が精神的に求める音楽を聴き続けて!

一枚のブートレッグから沢山の場面を思い浮かべて聴けば、全く新しい世界がそこにある。

観ることができなかったZEPの世界は、その人その人によって違った形で存在し続けることと思う。

ただ、集めるだけでなく、一枚ずつ消化していきたく思う。

私にとって、ZEPとはもはや聴く音楽というだけでなく、演る“存在”となっている。

それでも雨の日に「レイン・ソング」などを聴くと、改めて感動してしまうし、「天国への階段」は初めて同級生の部屋で聴いた、あの夜の出来事を一つ一つ思い起こさせてくれる。

そして、私の人生を大きく変えてくれた。

ZEPを聴いていなかったら何をしていただろうと思うと、本当に今の状況と神様に感謝する。

日中の仕事の活力源となり、自分の生きる目的であり、(妻を含む)色々な人々と知り合う場を作ってくれ、私自身も形成してくれた。

ある人はスポーツだったり、車だったり、人それぞれだろうが、私にとってはまさにただ好きというような次元をはるかに越えてしまっている。

20年前の夢は大勢の人(50人位かな?)の前でライヴを行うことで、とりあえず、その夢は叶った。

ジミー・ペイジになりたいという願望もステージ上ではそのつもりなので、それも良い。

今はどうかと云うと、やはりアメリカやイギリスで演奏してみたい。

ジミー・ペイジ本人に観てほしい気もするが、多分“キミ、そこ違うよ”などと云われてしまうんだろうな。

私のコピー道はまだまだ続く。終わりなんかないんだろうなあ。

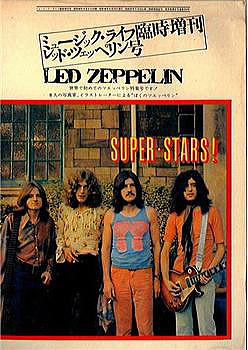

私生活・裏側からツェッペリンをみてみると・・・

ML誌1971年7月臨時増刊号

| 湯川れい子 ファンにとって、お気に入りのアーティストのプライバシーというのは、意外に気になるものだ。いくら、サウンドが好きなだけといっても、サウンドにひかれればひかれる程音楽的な面以外からも、もっとよく知ってその個性を知りたいということになるのは人情だ。 そこで、我らがツェッペリンはと見てみると、これが又、厚いカベの向こうにかすんでしまってる感じだ。 グルーピーとのコトなど、いろいろと尽きない興味を追って、強引に探ってみると・・・?。 ●果たして、私生活と音楽性って関係あるのかナ? これは少し残酷すぎるいいかたかも知れないが、私は音楽そのものの価値や評価と、ミュージッシャンの人格なんてものは、ほとんど関係ないと考えている。 人格、すなわちこれは私生活をも含めることになるのだが、例えばアンディー・ウイリアムスの「ある愛の詩」がいかに素晴らしく、またアンディーのイメージが家庭的で清潔なものであろうと、実生活面での彼とは、まるで逆だ。と言うようなケースのことをいう。 たしかにアンディーは、知る人ぞ知る、というアカヌケない遊び方をするプレイボーイだし、そうと知ればファンはガッカリするだろうが、しかしそうだからといって、彼がうたう「ある愛の詩」そのものの歌唱力や雰囲気が変わってしまうわけではない。 これはあくまでも受け止める側の勝手な感覚であって、アーティストとその値打ちや、出来上がった物の価値評価とは、まるで関係ない話なのである。 そういう見方をしていけば、ベートーヴェンは、ものすごいケチで、金銭に強い執着をみせた人間だった、ということだし、いつもニコニコと笑顔をたやさないルイ・アームストロングは気むずかしい男だし、ハリー・ベラフォンテやサミー・デイヴィス・ジュニアの勝手気ままさなども語り草となっていれば、他のアーティストに関しても、ファンが知ってがく然とするような舞台裏は、いくらでもある。 しかし、そんなことは、彼等が生み出したものとは、何のかかわりもない。 すでに生み出されたステージの素晴らしさ、レコードの素晴らしさは、否定しようのない事実として、厳然と存在しているからなのである。 単に問題となるのは、そのアーティストの、音楽や、観客に対する感性であり、仮に彼が殺人鬼であっても、己れのもろさや不安のありったけを歌に込めてうたう時、そこに万感胸に迫る豊かな表現力と感性とがあれば、聴衆は涙を流して聞き惚れ、ああ、「この人はなんと暖かいハートの持ち主だろう」と思いこむかも知れないのである。 だが、私がそういい切ってしまえば、不満の声も上がるだろう。 たしかに、スターがスターである為には、私生活や人格が無関係であることは、まず不可能に近い。 大衆は、鋭い皮膚感覚で、良いものと悪いもの、好ましいものと好ましくないものをより分けて、アイドルを探し出す。これは理屈ではなく、驚くべき集団の皮膚感覚であって、容易に騙せるものではない。 歌が良い、あるいは演奏が良い、というだけで、スターは存在しないし、彼の、あるいは彼女の持つ雰囲気やルックス、評判といったものがミックスして、はじめてスターが生まれるのである。そこに、私生活や人間性は無関係ではありえない。 しかし、その場合でも、ファンはしばしば間違いをおかす。「かくあらねばならぬ」と勝手に決めてしまって、自分達で作り上げたイメージや解釈を、スターに対して押しつけようとする。あるいはファン同士で、押しつけっこをしようとする。 例えば、ロックは反体制的なものでなければならない・・・といったように。 面白いことが二つあった。ひとつは、或る音楽雑誌を見ていたら、私が書いたエルヴィス・オン・ステージの映画雑感に対する、読者の反論が出ていたのである。 「エルヴィスのあの、激情のままなる動きを“いやらしい”“いやらしくない”というような、プチ・ブル的でお上品な道徳感覚でワク付けようとする態度は、それこそ人間を冒?する体制的束縛に他ならない。プレスリーの真面目は、既成の道徳的価値、評価の壁を突出していく無限定な激情の表出にあり、そして、それが本物の“解放”を指し示しているところにあるのだ」・・・と、その読者は書いていた。まさにしかり、と私も思う。 しかし、初めてプレスリーを迎えた時の世界は、それこそそんなお上品な理屈で、彼を評価したわけではないし、振り返ってみて、初めて理屈づけられる“解放としてのシンボル”であるのだと思う。同化できるか、共感できるかで大衆は音楽を評価し、受け入れる。 そして何故同化し、何故共感したのか、何故同化出来ずに拒絶したのかを、しばらくたってから考える。 そう言う意味においては、ジャズの誕生も解放であり、バップの誕生も解放であり、ビートルズの誕生も解放であったし、今またロックの拾頭もあきらかな解放であると言えるだろう。そして、そう意味づける時、プレスリー個人の生活や人間性、思考といったものは、もう論外にはずされてしまっている。 例えば、彼が熱心なクリスチャンであり、スクエアーで保守的な男であり、毎朝欠かさずに15分間バスケット・ボールをすることによって、体の線をととのえ、お腹が出てくることをトレーニングと食事療法によっておさえ「私の体はファンのものであって、自分のものではない」という信念を貫き通そうとする愛国者、ジョンソン=ニクソンびいきの男である、なんてことは、もはや論外なのである。 にもかかわらず、ファンというものは「彼はどういう男か」と言うところから彼の音楽を意味づけようとする。そしてプレスリーの激情が、単なる彼の音楽的な感性にほかならないと知った時、がっかりする者も出てくれば、「ごく自然でいやらしくないのね」という単純な同化論も出てくるのである。 ポップ・ミュージックというのは、そのような、あらゆる層の人間によって支えられているのである。そして、それら互いの評価が、共にポップ・ミュージックを支えている以上、また、音楽というものの持つ性質からいっても、どちらが正しい姿勢かという決めつけ方は出来ないと私は考えている。  ●非難するなら、まず音楽をきいてからにしてくれ というようなわけで、レッド・ツェッペリンの話からは、随分とそれてしまったが、その面白い話というやつの、もうひとつのほうをご紹介しよう。 ツェッペリンが、イギリスの外務省から感謝のしるしとして、金とプラチナのディスクを贈られた時のことである。 外務省担当秘書のダンウッディ夫人は、去年1年間における彼等のアルバム売り上げのうち、レッド・ツェッペリンとレッド・ツェッペリンⅡの2枚が、アメリカから500万ドルもの外貨を獲得し、おかげでイギリスの収支決算が安定して、国家経済のバランスが保てたことを感謝しながら語り、この豪華なディスクを、各メンバーとマネージャーのピーター・グラントに贈った。 そして更に、これからもアメリカやイギリスのレコード購買層にアピールして、売り上げを伸ばすならば、やがては女王陛下賞にもノミネートされる可能性もあるだろう、ということをほのめかしたという。 そして、この授与式の時に、ジミー・ペイジの姿が見当たらなかった、ということを聞きかじった一人のファンが「当たり前だわ、そんなチンケな式に、ジミーが出るわけないじゃないの」と、肩をそびやかすようにして、言ったものである。 ところが残念ながら、ジミーはこの時、車に乗っていて、授与式が行われるサヴォイ・ホテルに向かっていたのだが、運転手付きの彼の自家用車がスリップして衝突事故を起こし、それで遅れて出席出来なかった・・・というだけのことであったのである。 そして遅れて出席したジミーは、インタビューを早めに切り上げると、メイフェアーまで出かけていって、店が閉まる前に、ロールス・ロイスを1台買ったというのである。 おそらく肩をそびやかしたファンが、この話を聞いたら、腹を立てることだろうが、彼女に腹を立てさせるものは一体何なのだろうか。 ロック・ミュージシャンというのは、フリーでロック・コンサートを開き、金儲けなどに眼を向けず、ロールス・ロイスなどに興味を持ってはいけないと考えているのだろうか。 だいぶ以前になるけれど、イギリスのメロディー・メーカー紙に面白い記事が載っていた。 “或るグループが、ツェッペリンのように、ごく短期間で成功してしまった場合、ポップ界では、すぐに非難の声があがるようになってきている。 最近のファンは、グループの傾向や流行に左右されているだけではなく、そのグループのビジネスとしての音楽活動に対して、冷たい眼を向けるようになっているのだ。特に進歩的なロックに対して” そして、この頃よく聞かれる言葉に「HYPE」というスラングがあるが、これは偽善者とか、誇張とかいった語源がある。 ビジネスとしての音楽活動というのは、マネージメント関係の約束事やら、大衆にうけようとする計算のことを云っているわけだが、ファンは単に良い仕事と、良いアルバムだけを望んでいる。そこで、不用意にファンを無視したような演奏をしようものなら、たちまちのうちに、この「HYPE」という声が飛ぶわけだ。 そしてこういったファンは、ティーン・ポップやアングラのグループが、たくさんの名声と富とを得てしまうと、これでいいのかと疑い出し、またぞろ“ハイプ”という非難の声が上がりはじめる。 レッド・ツェッペリンなどは、そのように見られる最たるグループだといえるだろう。 イギリスにおいても、アメリカにおいても・・・。 「アメリカ人は、僕達を見ると、なにより先に、レコード会社から前渡し金としていくら貰ったか、と聞いてくる。」とツェッペリンは語っている。そのくせ、毎晩通しの、3時間ノンストップ演奏の時のツェッペリンの姿は、純粋だという。 ジミー・ペイジは「だけど、それは、僕達が1年も前から始めたことで、1時間のつもりがついに広がって、1時間半にも何時間にもなるだけの事だ。アメリカではアンコールがあり、セカンド・アルバムからの、3時間の特別曲を求められた。 要するに僕達は、自分自身楽しいからやっているのだし、また自分達が乗れる曲しかやらない。たまたまレコードが売れて、売れるアルバムだけを作ろうとしていると思われるらしいが、絶対にそんなことはない。 自分達で、やりたいものをやっているだけだし、これからもその姿勢は変わらないだろう。 もしもハイプなことをやれば、客が一番よく知っていて、結局そのグループがダメになってしまうからだ。 なんだかアメリカじゃ、客のほうがグループの経済状態を良く知っていて、いくら儲けているか話すのが、新しい流行みたいだ。 ジミ・ヘンドリックスが、ウエスト・コースト・フェスティヴァルに出た時、客は彼が10万ドル貰うことを知っていた。で、まるで人気がガタ落ちになりそうに見えたものだった。 かりに僕達が大学でプレイすると、“君達は今晩1000ポンド貰うんだろう”といわれる。 彼等は1000ポンドといえば大金だと思うだろうが、旅費やホテル代や飛行機代、楽器の消耗費なんかを引けば、ほとんど残らない。そんなことをいっていたら、ビートルズはどうなるんだ? いったい僕達は、音楽的な意味での非難を浴びているのだろうか? 僕達は音楽を聞かせるグループなんだ。非難するなら、音楽の上で僕達を非難してくれ」 このジミーの言葉を聞く時、肩をそびやかしたファンは何と答えるだろうか。 ロックというのは、既成のモラルに対する解放であり、連帯意識であって、体制側を儲けさせるものであってはいけない、という意識が、逆に音楽を縛りつけて、無味乾燥なものにしてしまうという危険を感じている人達は、たくさんいるはずである。 どんな型にせよ、いかなるイデオロギーでも、見方でも、「縛りつけない」ということが、真の解放であり自由であるはずなのだが、非常にそういった意味では、保守的な、“盲従的”なムードが、最近のロックをじわじわとむしばみ始めているという気がしてならない。 音楽とは、自由であってこそ、はじめて大衆のものたり得るのである。 レッド・ツェッペリンの姿勢というのは、今流のロック・ファッションから見れば、あるいはスクエアーなものなのかも知れない。だが、スクエアーとヒプスター(イカシた連中)との違いというのは、どこに論拠があるのだろうか。 長い髪をふり乱し、熱狂的に演奏し、ボヘミアン的な生活を送り、反戦ムードを歌の中に取り入れ、金など問題外とばかりにコジキのような生活を送ることが、ロック的であり、ヒプスターなのだろうか。 シャーロットというガール・フレンドと共に、ひっそりと私生活を送るジミー・ペイジは語っている。 「僕の頭の中にあることは、音楽をやるってことだけなんだ。又、家の電話番号を変えたけれど、もっと早くそうするべきだったと皆にいわれている。 というのも、日に40回も50回もベルが鳴って、勉強にならないからだ。 僕は時間が許す限り、1日に3時間はギターの練習をしたい。むずかしいソロと取り組んで、単にテクニックの面だけでなく、音楽というもののむずかしさときびしさを身に滲みて感じていたい。ピアノの練習もしているけれど、ピアノも弾けるようになりたい。 そして、古いものの中に、新しいサムシングを見つけては加えていって、自分達のサウンドを守りたい都考えている。 だから、ただひとこといいたいことは、音楽を聞いてくれ!ということだけだ。」と。 そして、その私生活のほとんどについて、何も語ろうとしないジミーは、記者からのそれこそチンケな質問、「貴方の初体験はいつでしたか」というのに対して、ボソッと恥ずかしげにこう答えている。 「15歳の時。自分の田舎で」  ●グルーピーとはどうなってるの? 一方、他のメンバー達はどうであろうか。 ジョン・ボンハムは、ある時の記者会見でこんなことを語っている。 「ロバート・プラントも、ジョン・ポールも、僕も、新しい家を買ってから、落ち着いた生活を送っている。家には録音室もあるし、時間がある限り、ドラミングの練習が出来るようになっているんだ。 それに、子供も大きくなってきて、以前は僕が家に居なくても判らなかったが、今では僕が居ることをすごく喜ぶし、この前トロントに行った時に、日本製のドラム・セットを息子のジェイソンに買ってきてやったんだ。 オモチャだけれどバスドラも、ハイハットもついて3万6千円したけれど、音楽気狂いのジェイソンは、もうそれをすっかりマスターしてしまった。 僕はあとコンガも叩きたいし、ヴァイヴも弾けるようになりたい。それにもっともっと曲も書きたい。 やりたいことはありすぎるほどあるから、何年たったって古くはならないよ」 そして残るロバート・プラントも、ジョン・ポール・ジョーンズも、その私生活は厚い壁の向こうにあって、グルーピー達のためのツヤっぽい話など、どこをほじくりかえしても出てこないのは、前の2人と同様である。 ただその口から語られるのは音楽、音楽、音楽という言葉だけ。 よくもまぁ〜ここまで音楽に打ち込めるものだと思うほど、徹底して音楽の話しか出て来ないとすると、音楽そのものがすでに彼等にとっては“思想”なのではないか、という気がしてくるのである。 ロバート・プラントは、こんな言葉をいったことがある。 「ミック・ジャガーとジム・モリソンのあとで“、セックス・シンボルは君だ”と言われたり、“最もセクシーな歌手”と言われたりするけれど、僕にとってそんなことはあまり意味がない。 また、“朝食に何を食べたか”とか、“どんなタイプの女の子が好きか”といわれても、当たり前すぎて話をする気になれない。 そのかわり、ヤングブラッズやバッファロー・スプリングフィールドについて語るとか、ブルースについて話をするんだったら寝ることを忘れてしまうだろう。 僕はそれらの事があって、はじめて僕として生きられるのであって、何を食べようと、誰とデートしようと、そんなことは皆がやっていることなんだから」 私は始めの部分で、音楽そのものの価値や評価と、ミュージッシャンの人格なんてものは、ほとんど関係ないと考えている・・・と書いた。 それでもなお、スターがスターたりうる為には、その人格や私生活もまた、無関係ではありえないと・・・。 その結果、レッド・ツェッペリンの私生活と、音楽に対する姿勢とを、解るかぎりほじくり出してまとめてみようとしたのが、この原稿だったのである。 そして、音楽に対する姿勢は、かなりの資料を集めることが出来たが、私生活のほうは、ほんの少ししか判らなかった。それでもなお充分に、レッド・ツェッペリンというグループについて、そしてロックに対して、また音楽そのものについて、もう一度考えてみる キッカケを掴めたのではないかと思うのは、いささか私のうぬぼれが過ぎるであろうか? |

ジミー・ペイジとロックの接点

ML誌1970年5月6月7月号

このインタビュー記事に興味がある方はメールをください。

“新シリーズ//ツェッペリン・マニア、ぜったい読むベシ(その1)”

ジョン・P・ジョーンズには3本の手が!?

ML誌1970年9月号・J.P.Jインタビュー

表紙

表紙

| ベーシスト、思想家、そして彼自身 By RITCHIE YORK リッチー・ヨーク ●全体的に低調だったポップ界、しかしたったひとつの例外があった 1967年のワイン業界に於いて、白ブドー酒は、赤ブドー酒をぐんと抜いて好成績をあげ、この業界の一定した観念を打ち破ったものだった。例えばこうしたものは、ことほどさように簡単に評価を下せるが、ロック界となると、こうはいかない。ましてや、今年後半のロック界をこう見るなどということは、至難のわざである。 ただ過去に評価を下すのはさして難しくはない。昨年は、ロックにとって最低の年だったと私は思う。 指摘に価するレコードは殆どなかったし、ヒット・シングルの勢力というものが、日毎に悪化しているのは事実だ。 ボブ・ディランの“ナッシュビル・スカイライン”だって、彼のベスト作品とはいいきれないし、ぼくにいわせれば、彼の才能の半分もうかがえなかったという悲観的な見方である。 ビートルズの“アビイ・ロード”は、確かにすばらしかったが、多くの古くさい批評家達の間では、“サージャント・ペッパーズ”の方がはるかにすぐれているという声があがっている。 遂にジョン・レノンが、こうした批評家のうるさい口をふさぎにかかり、彼はこういったものだった。「ビートルズの全アルバムについてとっくり考えた結果“マジカル・ミステリー・ツアー”のLPを含むどのアルバムも、“サージャント・ペッパーズ”にはかなわないという結論を得ましたデス。」 この一言が功を奏してか、それ以後、批評家達は自分達の批評が正しかったという満足感で、ピタリとおしゃべりを止めてしまった。 それまでは、どの新聞の批評欄をみても、必ず何がしかの文句が出ていて、私が、一回10セントのスクラップ専門屋をやとって集めさせたとしたら、たちまち破産してしまうぐらいの量だった。 昨年の暮れあたりは、ソウル・ミュージックが最低記録をだし、その人気も落下の一途をたどっているように見えた。わずかにアレサ・フランクリンのレコードだけが成功したようだが、それとて、つい最近になってやっと売り上げリストに顔を出したようなありさまだ。 多くの批評家達は、いつも黄金のブームを探し求め、ある時はカントリー&ウェスタンが到来すると口さがなくわめいていたが、いまだそんな気配さえも見えない。 ローリング・ストーンズは、記念碑とも呼ぶべき“レット・イット・ブリード”を発表したが、タイトルの持つ意味をわれわれは過大視しすぎたようだ。“レット・イット・ブリード”に見られるするどい切り込みは、アルタモントで聞いた時には全く影をひそめていた。 クリーデンス・クリアウォーターは、信じられないアルバムのセールスを見せたが、どれをとっても、最初の一枚と変わりないものだった。 中でも、ドノバンは目立った活躍をした一人だが、移り変わりの激しいここ数年のレコード市場で、いつも何かをしてやろうと努力している。しかし、新しいポップの市場は、スリー・ドック・ナイト、トミー・ロウ、オハイオ・エクスプレス、ショッキング・ブルー、ユニオン・ギャップという様々なスターが世に出るチャンスをも提供したようだった。 トップにランクされていた40に余るラジオ・プログラムは低迷し、レギュラー番組は沼地をはいずり回るような状態におかれ、週末のレギュラー・プログラムの方がはるかに高視聴率をあげたことをご存知か? 類型番組に踊らされたレコード制作者達が、その番組だけを意識して、何とかトップ・テンにランクされるべく、手を変え品をかえ作り上げ、結局は相方共に泣きを見る結果になったのである。 69年は、サンタナも出たが、シュガー・シュガーもヒットし、新しいものも出たが、スミスも現れた。(シュレルスよ、カムバックせよ!)。ブラインド・フェイスがフリー・コンサートをやってるかたわら、テレビの音楽番組は沢山作られた。一歩前進、そして三歩後退ではないか?これではいつまでたっても前へ行きゃしない。 しかし、しかし、これらを全部煮詰めてみれば、昨年起こった事柄のうちで、確かに真実だったことがひとつだけある。それはレッド・ツェッペリンの出現だ。 彼等こそ、イギリス・ロック勢がアメリカのそれに対抗し得る最後の武器といえよう。 昨年暮れまでは、レッド・ツェッペリン-----ギタリストのジミー・ペイジを除いては全く知られざるニュー・フェイス達だったが-----ビートルズ以来の最も重要で新しいグループとなり、人気の点でもクリームをはるかに凌いだ。 ツェッペリンの突然の成功は、クリームが固まって凝乳となり、ヘンドリックスが耳のこえた、はたまた誇大妄想の聴衆の犠牲になった後でやってきた。 しかし、初めは鳴り物入りでもなかったし、批評家の評判もさほどよくなかった。今でさえ、ツェッペリンを、イギリスからやってきた“邪道を行く騒々しい一団”としか見ない一群の評論家がいるぐらいである。 またある音楽雑誌などは、今なおツェッペリンの存在を否定しているかのように見える。かといって、頭初に、ツェッペリンに対する厳しい批判もなかった。彼等はイギリスを追われたブルース・グループの一派でしかなかったし、元ヤード・バーズのギタリストが参加しているというグループでしかなかった。 当時名声の高かったジェフ・ベックが加わってないという理由だけで、人々はツェッペリンに対しては懐疑的、無感動、かつ無知であった。 しかし機は熟し、遂に彼らの出番となる時が来た。ヒットを出し、ハード・ロック旋風の目として拾頭してきたのだ。 ●100倍にはね上がったツェッペリンのステージ・ギャラ 昨年1月の、ツェッペリンのステージ・ギャラは、たったの250ドルだった。5回目になる今度のアメリカ・コンサートのギャラが、ワン・ステージ、25,000ドルと騰貴した。2枚のアルバムは、昨年のクリスマスまでに100万枚を超え、シングルの“ホール・ロッタ・ラブ”もらくらくミリセラとなった。今度のアメリカ、カナダのコンサートで、80万ドル(約2億8千8百万円)は稼いだろうことは間違いない。 そして、最も注目すべきことは、これから何らかの事態がロック界に起こるとすれば、それはジミー・ペイジ、ジョン・ボンハム、ロバート・プラント、ジョン・ポール・ジョーンズの掌中にあるといえよう。 間違いなくレッド・ツェッペリンは、ビートルズは別格にするとして、今世界中で最も人気のあるグループであり、ビートルズがグループとして現存しているのかいないのか定かでない今日では、ツェッペリンこそ真のナンバー・ワン・グループと呼ぶことに何んの抵抗もなかろう。 ごく最近、私はここトロントで、レッド・ツェッペリンのメンバー1人1人をはげしくこきおろし、徹底的に彼等の裏も表もさぐり解剖して、4部からなるインタビューを通じたツェッペリン集大成を書き上げた。 そして今回ここにその第1部である、ベース・プレイヤーのジョン・ポール・ジョーンズとの会見を通じた、彼のすべてを公開しよう。 ●クリームが固まったからツェッペリンが生まれた? Q:あなたは、ツェッペリンが編成されるまで、何をしていたのですか? J.P.J:主として、ロンドンのスタジオ・ミュージシャンとして単調な生活をしていました。 ジミーもその仲間だったんですが、彼はやがて、ヤードバーズに入りました。ぼくはその頃、アレンジャー、コンダクターに転向していましたが、ただスタジオに坐って、何をやるのかを命ぜられるより、これははるかにましでした。 ぼくはドノバンの曲も沢山やりましたが、最初の曲は“サンシャイン・スーパーマン”で、たまたまそのセッション・ミュージシャンの一人としてスタジオにいたのですが、その曲のアレンジを担当することになったんです。 初めのアレンジャーは全く何も知らない男だったので、リズム・セクションをまとめる仕事もひき受けました。 “メロー・イエロー”の時は、全部ぼく1人でやったんです。楽しい仕事でしたよ。 なぜなら、ごく普通のセッションの観念を打ち破りましたからね。 Q:ツェッペリンがこれ程成功したことに驚いているのではありませんか? J.P.J:ええ、ぼくは、ぼく達が広範囲にわたって成功したことにおどろいているんです。 ご存知のように、ぼく達は長い間こうしたことをやってきました。 確かにあるグループがなぜバラバラになり、何が原因して浮き沈みするかを傍観することは出来ますが、それを糧に、様々な馬鹿馬鹿しい問題を起こさないよう互いが気をつければ、グループなんてまとまるんです。 大切なことは、聴衆が傾聴しようとする基本的なものをつかむことだと思います。 つまりこれこそミュージシャンシップ(ミュージシャン精神)というものであり、これがプロフェッショナリズム(徹底したプロ意識)だと考えています。 勿論良い機会に恵まれるということも必須条件のひとつですが、それがどの程度のものなのかは、誰も判りません。 Q:クリームの後で、ロック・シーンにギャップ、つまり一時の空白があり、そんな時ハード・ロック・バンドを求めていた聴衆のカワキをあなた達がいやしたことが、成功の原因だとは考えませんか? J.P.J:あなたが純粋なポポロジスト(ポップ評論家)の観点からそれを考えているとすれば、それは予見され不可能で、充分予知されうることだったでしょう。 確かにあるギャップがあり、ぼく達がそれを埋めました。しかし、他にも沢山のグループがいたんですよ。 ぼくは、ビジネスには、違った何かが必要だと思っています。クリームは、忙しいばかりで、その割に何の効果もあがっていなかったし、お互いが話し合うことさえなかったんです。すばらしいサウンドのグループとしては成功したけれど、いつも内部紛争が絶えなかったんですよ。 こうした形のグループが、真の成功を収めたとは思えないし、良いサウンド、プラス、チーム・ワーク、この2つが一緒になって初めて成功したグループと呼べるんじゃありませんか? Q:その点において、ツェッペリンはどうですか? J.P.J:ええうまく行ってます。ぼく達は皆、全く違う人間なんです。ロバートとジョンが、共にバーミンガム・バンドを受けたことがあるという位なもので、ツェッペリンを編成する前は、一緒に仕事をしたことは全くありませんでした。 ぼく達が最初に顔を合わせたのは6吋×6吋の部屋に集まった時で、一緒に演奏しながら互いに互いを調査し、何かが起こりそうだということを皆んなが感じたものです。 Q:あなたのベースに影響を与えたのは誰ですか? J.P.J:それ程沢山の人達ではありません。というのも、ベースの音をレコードからひろえるようになったのは、ごく最近のことですからね。それまでは、ジャズは別として、ベースの音は全く意識されていませんでした。 勿論、ジャズのベース・プレイヤー、ミンガス(チャーリー)、レイ・ブラウン、スコット・ラフアラの影響は受けています。 一時、ミュージシャンとしてやっていくのを止めようかと思っていた時、ジャズ・オルガンをやったことがあります。それから再びロックン・ロールをやろうと決心したんです。 オルガンをやったことは、ぼくの演奏に多大な影響を与えていますし、多くのジャズ・ベース・プレイヤーのものをきき、これも大いに勉強になっていると思います。 それから間違いないことは、モータウンのベース・プレイヤーのサウンドからは、どうしても逃れられないということです。 どんなグループのベーシストも、好むと好まざるとにかかわらず、依然としてモータウンのフレーズを演奏してるんです。 ●モータウン・サウンドから抜け切れない苦痛 Q:何人かのアーティスト、又はライターが、モータウン・ベースの影響について指摘していますが、それはミュージッシャンにとって不面目なことですか? J.P.J:その通りです。しかもそれは、モータウン・サウンドの最大のセールス・ポイントのひとつだったんです。 ぼくは、2〜3のモータウンのベーシストの名前を知っていましたが、もう忘れました。 モータウンは、まさにベース・プレイヤーにとって天国だったのです。 というのも、あなた達が各音符をきけるのと同様に、彼等は実際にそれを録音で残すという方法を見つけたからです。 モータウンのベース・プレイヤーは信じられない位恵まれてました。あるレコードなどは、ベース・ギターのためのパートを作って、その演奏でエンディングをしめたりしてましたからね。 Q:ジャック・ブルースのプレイをどう思いますか? J.P.J:彼は大変良いプレイヤーです。ただ彼のサウンドについてはあまり興味がありません。これは個人的な趣味の問題ですが。 ベーシストとしてのぼくは、レコードを聞くだけの一部の人達に比べて、自分の好きなサウンドというものに対するそれなりのアイディアはあります。 でも彼の“ソングス・フォー・ア・テイラー”は好きです。 Q:ポール・マッカートニーについてはどうですか? J.P.J:ええ、ぼくが思うに、彼は完璧だと思います。 彼はどんな時もすばらしいし、彼がしたすべてが、正しいと思っています。 例え彼が大してやらなかったとしても。 初期のビートルズ時代から今日までの間にポールは非常に進歩したし、万事が今もなお正確です。彼の演奏するものはすべてすばらしいと思います。 Q:リック・グレッチのついてはどう思いますか? J.P.J:ぼくは彼について何も知りません。 Q:過去2年間に於いて、ベース・プレイヤーは、ロックに於いて本当に重要な楽器となったと思いますか? J.P.J:ベーシスト達は、実際悩まされました。エンジニアのところへ行って“音をうまくつかまえてくれ”とよく云ったものです。それから、レコードをカッティングしている人達のところへも行きました。というのも、彼等は、音をテープにとることは出来るが、それを消すことも出来るからです。 すると編集する人達は“ベーシストが一番下の弦を弾くと、いつでも高価なマグネチック・カートリッジが空中にとんでしまうんだ”と文句を云うんです。 キャサディ(J・エアプレインのベーシスト)は、こりずにこれをやりましたよ。 彼は今もやり続けているはずです。 彼は全くすばらしいベース・ギター・サウンドを作り出しているんです。 Q:モムス・モプレーの“アブラハム、マーチン&ジョン”のレコードをききましたが、とても幻想的なベースがきかれますよ。 J.P.J:聞いたことがありません。ぼくが一番印象を受けたモータウンのレコードといえば、スティービー・ワンダーの“アイ・ワズ・マイド・トゥ・ラブ・ハー”ですが、これを聞いた時は、信じられない思いでした。 Q:あなたは、レコードをきく時、ベースのパターンだけをきいているような、ごく少数の人達の一人だと思いますか? J.P.J:ええ、ベース・プレイヤーというのは、いつもそうなんです。 ぼくをベース・プレイヤーに向けた最初のレコードは、フィル・アプチャーチの“ユー・キャント・シット・ダウン”ですが、すばらしいベース・ソロが入る良いレコードなんです。音楽的には、とてもシンプルなものですが、信じ難いほど多くの魅力を持っていました。 Q:何年かのセッション・ワークを経ているあなたには、グループの中にいるということについて、どう感じていますか? J.P.J:勿論この状態も緊張の連続だけれど、セッション・ミュージッシャンとは全く違った緊張感なんです。 でもぼくは今の仕事が好きです。前にも云ったけれど、セッション・ミュージッシャンというのは無為に過ごしていたし、その割には仕事の量が多いものなんです。音楽的なことは何も出来ません。これはミュージッシャンにとって恐ろしいことなんです。 要するに、何んのイマジネイションも持たない、機械のようなものですからね。 ぼくはかつて、モータウンのことなら何んでもカバー・バージョン(競作盤にすること)したものです。 そこから得たサウンドで歌をもりあげることをやり、それからよく行った時など、躍り上がったものです。 Q:イギリスのセッションは、各楽器に対し一人の人が担当するということがユニークだといわれていますが、もしあなたが、まさにその人なら、各セッションが進行していくように気を配らなければなりませんね。 J.P.J:ええそうです。とはいえ、とても変なことに別に専門化されているということじゃないんです。何をしたっていいんですよ。もしあなたが、特殊な楽器がやれるなら、例えそれが、ペトラ・クラークのものであれ、アメリカから来たシンガーのものであれ、イギリスで作られるあらゆるレコードのセッションに参加しているだろうということなのです。 ぼくは、初期の頃のことを思い出すんです。バチュラーズや、イギリスで2曲レコーディングするためにやって来たリトル・リチャードのデッカのスタジオでのセッションの時のことですが、今考えてもゾーッとします。 彼等が雇った人達というのが全くのイモで、窮地に追い込まれるのが明らかに判りましたよ。 少なくとも自分の所属するグループがあるということは、そこで、自分のやろうとすることより、遙かに多くのことをすることが出来るんです。 ●ジミーを語れば我田引水だが・・・・・ Q:ツェッペリンをジミー・ペイジのバンドと思っていた人達にとっても、初めはかなり荒っぽいグループじゃなかったんですか? J.P.J:ええ、もしジミーが不安定な人間で、スターになる野望を持っていたら、彼は無価値なミュージシャンを集め、コンサート旅行をかけ廻っていたことでしょう。 初めは、確かに誰もがジミー・ペイジの名前が有用であることは認めていました。事実、それによって、容易に行ったことも沢山ありました。それを認めた上で、それぞれが、自分の役割を認識するようになり、良い結果をうんだのです。 ぼくは、人々がぼくを認めなくても、誰かがぼくを見て「あんた、ペイジじゃないの?」と云おうと一向に構いません。ぼくはむしろ、いつも自分をバックグラウンドに置きたいのです。だから今は、少し後ろの方にいるようにしています。これはただぼくの見解なのですがね。 ぼくはもうこの世界では、長いこと仕事をしてきました。だから、自ぼれによって過失をうむようなことはしないつもりですよ。 もう10年間ベースをやってるんです。2才の時から旅に出ていました。両親がショウ・ビジネスでバラエティをやってたんです。彼等は二人一役のミュージカル・コメディを主にやっていました。だから17才になった時には、ジェット・ハリス、トニー・ミーハンなどと一緒に、プロのバンドでやってたんです。 Q:ロバート・プラントのことは、どう思いますか? J.P.J:彼はユニークの一言です。実際ぼく達は皆ユニークなんですが、ロバートの場合は、特に個性的なんです。他の歌い手と比べることは不可能ですし、ロバートは、ロバート以外の何者でもありません。 Q:ジョン・ボンハムについてはどうですか? J.P.J:ジョンはイギリスのドラマーに関する限り最高の掘り出し物ですよ。彼のようなドラマーは、これまでにはいませんでした。 でも彼のようにすばらしい幾多のドラマーが、つまらないグループで終えたことでしょう。その点、ツェッペリンは、実に適材適所といえます。もし誰かがグループを離れるとしたら、その時からグループは分裂せざるを得ません。なぜなら、もはやツェッペリンでいることは出来なくなるからです。 ぼく達一人一人は、このグループでは取り替えがききませんからね。 Q:ジミーについて一言。 J.P.J:何年も何年も、ぼくはジミーをみて来ました。 ぼく達は二人とも南ロンドンの出身なんです。当時そこで皆んなが云っていたことは、“ニール・クリスチャンとクルセーダースをききに行けよ。すばらしいギタリストがいるよ。”でした。 そこでそのバンドを聞きに行ったのですが、そのギタリストというのがジミーでした。 だからぼくは、クラプトンやベックより先にジミーをきいたというわけです。 だから、ぼくはジミーがぼくに話してくれるクラプトン観を通して、クラプトンのギターを聞いているんですね。 ジミーは、他の誰よりも優れているとぼくは思ってますが、これを云えば、我田引水だし、人は信用してくれないでしょうけれど。 Q:ツェッペリンの音楽を真底楽しむためには、ドラッグを用いなければいけませんね。 J.P.J:そんなことはありません。ぼく達は特定の人達のために音楽をやってるんじゃありませんからね。勿論、ぼく達の音楽にしびれてもらいたいと思っていますし、たとえ誰かがしびれてくれなくても、他の誰かが楽しんでくれてるでしょう。 ドラッグ・ミュージックや、アシッド・ロックのようなものに基づく駄作は作りません。ぼく達はコンサートに来てくれる人達のために演奏するだけです。 その人達の中には、ドラッグを使っている人もいるかもしれませんがね。 どんな状態であれ、彼等が本当にツェッペリンの音楽を楽しんでくれてると信じています。 Q:イギリスのバンドが再びアメリカのバンドより強くなって来ているといわれていますが? J.P.J:アメリカ勢は、怠け者になってるんです。彼等は長いこと自分達のやり方でやってきましたが、競争相手が出現してそれが成功すると、あまり良くないバンドはあせって自分達の仕事が無くなるのではないかと考えてしまうんです。 良いバンドは、何かすばらしいことをしてやろうとするんですけどね。 でもこの連中にしても、イギリスの良いバンドと同じようなことをし出すんです。 Q:目下、アメリカに対してのイギリスが第二の侵略をやっている最中じゃないんですか。 J.P.J:沢山のイギリス勢がアメリカに渡っているということで、アメリカのグループが批判されてると思いますが、アメリカ勢はもっと自分達を見つめるべきだとおもいますね。 そしてこの現状を反省すべきじゃないんですか? なぜイギリスのグループが成功しているのかをさぐってみてはどうでしょう。 もしこの理由が判らなかったら、白紙に戻ってやりなおすことです。 Q:R&Bが、最近北米に猛攻撃をかけているようですね。 J.P.J:それは、ラジオ局の番組を作っている人達がどんなにごまかしをやっているかという指摘に他なりませんね。つまり大半の人達が考えているように、もしこれが、黒人社会に対するバックラッシュであるならばね。 あなたは、掘りさげる理由もないまま、自分の理解でほり下げようとしてます。この意味に於いては、R&BもC&Wも同じです。ぼくの知っているすべての黒人などは、C&Wを気嫌いしてます。それも、郷土音楽であるという理由だけでね。 しかし、アメリカへやってくると、太っちょのギター奏者がいる、こうしたカントリー・バンドをいくつか見ざるを得ません。スティール・ギターの後ろに坐っている彼等を見て、そして彼等が、あなた達全部が嫌いなんだということを知っているにもかかわらず、彼等は信じられない位、すばらしい甘美な音をかなでていることを認めざるを得ません。 音楽というものは、すべてのものを超越しているものなんです。 ぼくは、実にすばらしい音楽を演奏する人を何人か知っています。その事実を認めるや否や、彼等のすべてを認めることが出来るんです。 Q:北米は、あなたにとって驚くべきものですか? J.P.J:ええ、ぼくをおびえさせています。世界で一番強力な国だからです。 それに最大の発言権を持ってるし、瞬間にして恐ろしい混乱状態を招くからです。でも、今は、民衆の勝利だと思うし、しばらくはそのままでしょう。でもそれは政府がいかに絶望的かによります。彼等は明らかに、ヒッピーやイッピー運動を恐れていますからね。 シカゴ・エイトがやったことは、これから何がどうなるかの、ひとつの指針となるでしょう。見落とせない事実は、非常に多額の金が動いたということです。 ドイツを除いて、他のあらゆる国ではこんな状態は起こらないでしょうけど、というのも金をもっていないからですよ。 アメリカの政府も、非常に頽廃していますが、イギリス程ひどくはないですがね。 ぼく等が何千ポンドを使っているとき、アメリカじゃ、何10億ドルもうごかしているんですからね。 Q:アメリカのコンサート旅行を終えてイギリスに帰るのは、すばらしいことじゃありませんか? J.P.J:ええ、イギリスでは、警官はガンを携帯していないし、しかもトラブルをひき起こしません。アメリカでは、警察はいつも問題をおこしています。 昨年イギリスで行われた野外コンサートはすばらしいものでした。と、いうのもトラブルをひき起こす警官が一人もいなかったからです。簡単なことなんです。 来年アメリカで何が起こるかは判りません。また大騒ぎが起こるかもしれませんが、目下のところは、ベトナム問題で頭がいっぱいでしょう。 イギリスは、25年間戦争がありませんでした。そろそろ国民は不安になってきています。 でも実際にその不安を、政府に向かって叫び立てることは出来ません。 というのも遠吠えにすぎませんからね。何事にもあまり深入りすることが出来ないんです。 学生は精一杯先生に反抗している、まぁ、そんなところです。 Q:ジョン・ポール、今日はどうもありがとう。 J.P.J:どういたしまして、バーイ。 パート1終わり <次号は(その2)ロバート・プラント登場です。ご期待下さい> おわりです・・・ ミュージックライフ1970年9月号より 同ML誌1970年9月号にバス・フェスの模様が書かれていました。 次回に載せたいと思います。 |

| 1970年6月28日・バス・フェスでのZEP ●ツェッペリンにさらわれた日 // ジョン・ハルシャル 日曜日(28日)はドノバン(Donovan)のすばらしいフリー・セッションで幕を開けた。 昼下り、フランク・ザッパとマザーズ・オブ・インベンション(Mothers of Invention)の登場となり、フランクはまず、新しいマザーズを一人一人紹介した。最も熱狂的に迎えられたのは、イギリスのドラマー、アンズレー・ダンパーだった。マザーズもまたロケット(のろし)を用意していた。 彼等のステージは、全く欠点の無いもので、どんな言葉でも言い表すことは出来ない。 ザッパはスバらしいギターをきかせ、マザーズは、それに負けない位、すぐれた支援のプレイを行った。 マザーズの後に登場したサンタナ(Santana)は彼等のユニークなアフロ・ラテン・ロックに対して絶大な喝采をあびた。 続くフロックの演奏は、どうも盛り上がらないものがあった。 私が思うに、これは、次に登場すべき“ヘビー・ロックのトップ・グループ”レッド・ツェッペリンに期待が集中し、それが、聴衆20万人の中に少しずつ広がり、フロックの時は気もそぞろだったせいではないか? 30分のセッティングの後、ジョン・ボンハム、ジミー・ペイジ、ジョン・ポール・ジョーンズ、そしてロバート・プラントのレッド・ツェッペリン(Led Zeppelin)としてご存知の一行が、大またぎにステージに上がってきた。 まず一曲目は、彼等の新しいLPから“イミグレイション・ソング”をはじきだした。 この曲は殆どがアコースティックのナンバーで、おとなしい感じのものだったが、彼等が登場した瞬間の劇的な序曲ともなり、最後の5曲目からアンコール・ナンバーへと、次第に盛り上がるための布石となった。 ツェッペリンは3時間に亘るステージをくりひろげたが、私を含む聴衆は、傍聴人としてまことに幸運だったといえよう。 計算され尽くしたすばらしいヴォーカルとインストゥルメンタルは、この上もないすぐれた喜びをわれわれに与えてくれたのだ。 ジミーが“アイヴ・ビーン・ラヴィング・ユー”を弾き、ジョン・ポールがオルガンでバックを務めた。その時二人にスポットが当ったが、ジミーの脚をみてわれわれは初めて、何んという長い時間彼等は立ちっ放しでいることかと感心したものだった。 続いてジョン・ボンハムのドラム・ソロ、何んというすばらしいドラム・ソロだったことだろう! それから、彼等はいくつかのマンドリン音楽を中止してしまった。そのため、観客は不満をこらえているのがありありと見てとれたが、ツェッペリンはそれを知ってか知らずか、上べはそれでも悠々とロックン・ロール・ナンバー“ハウ・メニー・モア・タイムズ”の演奏を行った。 そしてツェッペリンは観客にタンブリンを投げ“コミュニケイション・ブレークダウン”を一体となって演奏し、やっと観客も満足を得たようだったが、それでもまだツェッペリン・サウンドに飢えている聴衆は、彼等をステージから去らせようとしなかった。 そこで気軽にやり出したのが、エルビス、チャック・ベリー、リトル・リチャードの古いナンバーのメドレー。これが終った時には、不満は残るとは言え、もはや彼等をひき止めるのは無理だと誰もが悟ったようだった。 いかにツェッペリンが、しぶしぶ演奏したのであっても、この日は完全にツェッペリン・デイだったことは確かだ。 (ZEP記事抜粋分のみ) |

| K.Yさんの解説 : 聞き手のリッチ−.ヨ−ク氏は「ごく最近私はトロントで〜」と仰っていますが,そうなると時は70年4月1日トロントはメイプル.リ−フ.ガ−デンズに於ける演奏前後にインタビュ−したものであると見てまず間違いないとは思います ね。 >クリ−ムは忙しいばかりで〜いつも内部紛争が絶えなかったんですよ。 この話は大昔に何の本だったかは忘れましたが読んだことありますわ。解散が決定的となった最後のアメリカツア−でのことなんですけど,3人共宿泊先のホテルは別々でツア−中ほとんどが開演10分前に各自会場入。勿論こんな時間に会場入したって音合せする時間などありませんから演奏曲目だけ決めブッツケ本番ライブをこなした後,お互い話すこともせず各自バラバラにホテルへ戻るというメチャクチャ最悪な状態だったようですね。 >スコット.ラフアラ 正しくはスコット.ラファロですね。ジャズ.ピアニストであるビル.エバンスのバンドでウッドベ−ス弾いていた人です。この人の演奏は天才的ヒラメキで真さにベ−スの改革者でもありますね。でもこれから本領発揮という時に残念ながら交通事故に遭い25歳で亡くなりました。興味のある方は一度聞かれてみては? もの凄い人ですよ。 >ジャズ.オルガンをやったことがあります。 あっ,そうでしたか。そうなると彼が手本にしたであろうオルガニストは,とりわけジミ−.スミスあたりでしょうな。それにしても再度読むのは38年ぶりでしょうか,高校生の頃は解らなかったことも今となれば,まずあの人だろうなと即座に感じるのですから自分なりに今までいろんなジャンルの音楽を聞いてきて本当に良かったなと思います。 >ジャック.ブル−ス。 もし仮にこのインタビュ−が70年4月1日,トロントで行われたものであるとしたならばクリ−ム解散から,まだ1年半しか経っておらず,ジョンジ−をも含め,この頃にインタビュ−を受けた多くの有名ロック.ベ−シストには必ずと言っていいほどジャックに対する質問が浴びせられてましたね。ちょっとシツコ過ぎるぐらい。それほど彼が果たした役割は大きかったということでしょうかねぇ〜。 >ソングス.フォ−.ア.テイラ− クリ−ム解散後発表したジャックのソロアルバム第一弾で現在も彼の代表作に挙げられてますけど,ジョンジ−が気に入った曲ってどれだろうなと久しぶりに聞いてみましたが,これは私の推測で申し訳ないのですけど多分THE MINISTRY OF BAGなんかは彼好みなんでしょうかねぇ〜。 サウンドはモ−タウンから南下することメンフィスへ直行。いわいるOTIS REDDING や BOOKER T & THE MGs でお馴染み,スタックス.サウンドそのもので非常にノリも良くジャックの歌い方も独特の節回しで何よりも本人が気持よく歌っており,もし黒人が歌えば豪快なジャンプ.ナンバ−になる一方,スティ−ブ.マリオット,スティ−ブ.ウインウッド,はたまたフランキ−.ミラ−なる人達が歌ったとしたら完璧なブル−.アイド.ソウルへと変貌するんでしょうなぁ〜。 >ポ−ル.マッカ−トニ− 大絶賛してますね。ジョンジ−ほど才能豊かなミュ−ジシャンが,こんなにもベタ褒めした人は後にも先にもポ−ルぐらいじゃないですかね。彼はポ−ルの大ファンでもあり常に尊敬しておる人ですから,どう転んでも悪くは言えないですよね。(笑) >リック.グレッチ まあ〜しかし,この人も懲りもせず,己の気の向くままフラフラと表街道,裏街道と忙しく渡り歩いてますなぁ〜。 ファミリ−,ブラインド.フェイス,そしてこの時期は大世帯のジンジャ−.ベイカ−ズ.エア.ホ−スにいた頃ですね。その後トラフィック,73年はクラプトンのレインボウ.コンサ−トでサポ−ト,76年にはマイク.ブル−ムフィ−ルド,カ−マイン.アピス,レイ.ケネディらとKGBなるバンドを結成,意気込んでアルバムを発表するも,何故かパッとせず結局解散。。。 今思うと特にブラインド.フェイスですが他の3人は超有名,テク的にも文句ナシ。しかしリックのプレイには特徴がないというか,個性がないというか,何でこの人があのようなバンドに入れたのかサッパリ謎。 >フィル.アップチャ−チ おっ,やっと出てきましたジャズ.ギタリスト。 70年代はクルセイダ−ズにいたジョ−.サンプル(P)とヒュ−ジョン路線での活躍もありましたが,60年代にはオルガニストであるジミ−.スミスとも共演してましたねぇ〜。 ジョンジ−は何処でこの人を知ったのか,(これも私の推測ですみません) ジャズ.オルガンをやっていた時,まず手本にしたであろうジミ−のレコ−ドでフィルの演奏を気に入り,その後,彼のレコ−ドを買ったのだろうとは思いますが。。。 追記(ゆう) >ジェームス・ジェマーソン 「僕にとってもレッド・ツェッペリンにとっても、ジェームス・ジェマーソンのようにグルーヴする事はとても重要だった」というジョーンジーの発言があるようですね。 http://www.h2.dion.ne.jp/‾amefuri/james-jemerson.htm |

裏表紙

ROCK SOUND SEMINAR

ミュージックライフ、1974,12月号より

表紙

表紙

| ROCK SOUND

SEMINAR 第Ⅰ回

レッド・ツェッペリン・サウンドの完全分析 チャレンジャー/竹田和夫(クリエイション) 5月号から始まった、このロック・サウンド・セミナー、いよいよ今日は、今年最後のこのシリーズを飾るにふさわしいレッド・ツェッペリンの登場である。クリーム解散後の衝撃的なデビュー以来、常に世界のロック・シーンをリードして来たツェッペリンの5枚のアルバムをジックリと聴いてみよう。 ●まずは劇的なデビュー/レッド・ツェッペリン レッド・ツェッペリン <A面>1.グッド・タイムズ・バッド・タイムズ 2.ゴナ・リーヴ・ユー 3.ユー・シュック・ミー 4.幻惑されて<B面>1.時が来たりて 2.ブラック・マウンテン・サイド 3.コミュニケイション・ブレイクダウン 4.君から離れられない 5.ハウ・メニー・モア・タイムズ(P-8041A) レッド・ツェッペリンの記念すべきデビュー・アルバムである。丁度、ジェフ・ベックが「トゥルース」を発表した頃と前後して発表されたアルバムだが、ジェフ・ベックの方向と、このツェッペリンの方向の根本的な違いは、“コマーシャリズム”という点であろう。勿論これは良い意味でのコマーシャルということなのだが、アルバム全体の印象として、非常に“売る”ことを意識した作られ方をしていると思う。 彼等レッド・ツェッペリンの登場は、例のクリームの後をつぐスーパー・バンド的な扱いをされたが、その意味では、クリームがアンチ・コマーシャルな所から出発したのとは対照的といって良かろう。とにかくその音楽は俗っぽくいえば“カッコ良い”の一語につきるのであって、渋味は余り感じられないのだ。 収められている曲を見ても、特にどうといった曲はないが、曲の並び方や構成が画期的なことは確かである。このアルバムを出した当時、メンバーが本当にこういうタイプのものが好きでやったかどうかは疑問である。多分、本当にやりたかったものは別のものであったような気がする。それは、後にツェッペリンがたどった道程を考え合わせると理解出来るだろう。 4人のそれぞれの音楽的ルートは、例えばベースのジョン・ポール・ジョーンズはモータウン・サウンド好きだと公言している通り、大変にソウルっぽい弾き方をしているようだ。ジミー・ペイジはブルースは勿論、他にジョン・レンバーンとバート・ヤンシュの強い影響が感じられる。例えば“ゴナ・リーヴ・ユー”などというアコースティック・ギターを使った曲などを聴くとその辺が良くわかることであろう。又、現在のツェッペリンと比べてその数は少ないが、この時分からアコースティック・ギターをフィーチュアした部分があることは注目出来る。 ロバート・プラントは、アメリカのモビー・グレイプとか、バッファロー・スプリングフィールドが好きだといっているようだが、ここでは彼自身の魅力がジミー・ペイジによって初めて引き出されたと言う印象である。それは、この時点で全く作曲面にはタッチしておらず、まだ単にヴォーカリストという立場でしかいなかったことを見ても良くわかる。 ジョン・ボーナムのドラミングは、実に派手で、いわゆるこの後彼のスタイルに影響されたドラマーが多く出たことでも、その力量は伺えよう。例えばおかずの入れ方のかっこう良さのようなものを感じる人で、この手の人のプレイはすぐ真似したくなる。ジンジャー・ベイカーやジョン・ハイズマンのような渋さや、基礎を学ばず、いきなりジョン・ボーナム風の派手なおかずを入れたドラミングをするのは無理である。 ジミーのギターの持ち味は、何といっても幅の広さであろう。その反面彼のきわめつきのフレーズとか奏法といったものはない。いうなれば強烈な個性よりも、グループの中のリード・ギタリストとしての位置を保っていくタイプなのである。アコースティックを弾く時とエレキを弾く時では全く印象が違い、アコースティック用のプレイヤーが別にもう一人いるのではないかとおもわせる。 又、ジミー・ペイジという人間の切れ味の良さも感じるアルバムで、例えば“ユー・シュック・ミー”などは全くジェフ・ベックのものと類似しているし“ブラック・マウンテン・サイド”はヤード・バーズのレパートリーであった“サマー・サン”の焼き直しとも取れる。この辺は商売としてのアルバム創りを大いに感じる所である。 ハード・ロック・バンドとして出発したせいか録音自体は余り複雑なことは行われていない。ギターにはエコーをかけたり、オーバー・ダヴィングしている部分はあるが、ヴォーカルは全く一本である。この頃のジミーのギターは比較的、良くファズがかけられている。テレキャスターを使用しており、余り音に伸びがない。これも気になる所。ベースは実にオーソドックスで地味なプレイを聴かせている。 ウイリー・ディクソンのブルース・ナンバーを2曲(ユー・シュック・ミー、君から離れられない)やっているが、これには余り関心出来ないのが正直な所。サウンド自体も、薄い印象で少々試行錯誤といえなくもない。 クリーム、ジミ・ヘンドリックスを知っている人達にとっても、それなりに面白いアルバムであることは確かである。それとブルース・ロックが盛んだった当時のブリティッシュ・ロック界の中では、特別に大衆性を持ったグループが登場したという捉え方がされるだろう。全体の印象としては、少々こけおどし的な部分もあるにせよ、デビュー・アルバムとしては成功しているといえるだろう。 ●レコーディング・メンバー ○ジミー・ペイジ:ギター ○ロバート・プラント:ヴォーカル、ハモニカ ○ジョン・ポール・ジョーンズ:ベース ○ジョン・ボーナム:ドラム ●プロデュース:ジミー・ペイジ ●エンジニア:グリン・ジョーンズ (竹田氏の文章に対する掲示板でのコメント) 「“サマー・サン”→もちろん、“ホワイト・サマー”のことでしょうが、こんな曲名の言われ方ってこの時期ありましたっけ? 」 「”サマー・サン”の件ですが、これはおそらく竹田氏のケアレスミスというか思い違いでしょう(笑)。」 「プラントの名前が作曲者にクレジットされていないのは、前に契約していたレコード会社との絡みがあったからだ、というのが今では通説になっています。」 「思わず”もっと、誉めんかい!!”などと考えてしまった私は、やっぱりただの”ミーハー”です…(泣)」 「さすがにプロのミュージシャン、演奏面に関する部分は鋭い分析が光ります。」 |

| ROCK SOUND

SEMINAR 第Ⅱ回 ●スケールの拡大/レッド・ツェッペリンⅡ レッド・ツェッペリンⅡ <A面>1.胸いっぱいの愛を 2.強き二人の愛 3.レモン・ソング 4.サンキュー<B面>1.ハートブレイカー 2.リヴィング・ラヴィング・メイド 3.ランブル・オン 4.モビー・ディック 5.ブリング・イット・オン・ホーム(P-8042A) デビュー・アルバムに比べると、驚く程スケールが大きくなっている。このアルバムは、いわゆる初期のツェッペリンの黄金時代を象徴しているようなもので、今でもまだこの頃のイメージが強烈に残っているような気がする。 録音状態自身も良くなってはいるが、第一にドラム、ベース、ギターのそれぞれの楽器を変えていることもサウンド変化の要因となっている。ギターはレスポールの58年型スタンダードを使用しているが、それなりに改造してあるようだ。各楽器の分離がグンと良くなり、音に奥行きが出て来た。 又、この辺にくるとヤードバーズの、幻影のようなものからは完全に脱皮している。しかし、他の曲からアイディアをちょうだいしている所はまだ端々に伺われる。 例えば1曲目の“胸いっぱいの愛を”はハウリン・ウルフの強い影響を感じ、“レモン・ソング”などは、ソニー・ボーイ・ウィリアムソンの“キリング・フロア”に全くそっくりである。 当時ギター・バンドの全盛時代だった頃、ジェフ・ベック・グループのロッド・スチュワートや、このツェッペリンのロバート・プラントなどのように、ヴォーカリストとギターがわたり合うスタイルは、その後のブリティッシュ・ロックの方向にかなりの影響を与えているといって良いだろう。 4人のそれぞれの技術的なものに話を移そう。まず、ジミー・ペイジのギター・プレイは、ツェッペリン結成時で、ある程度スタイルが固まっている。楽器を変えた事による音質的な変化はあるが、テクニックから見れば1枚目も2枚目も、それ程の変化は感じられない。以前のヤードバーズのギタリストとしての経験のようなものがあるし、この頃から出来上がっているといった印象である。 それに比べ、ジョン・ボーナムのドラミングは、めざましい進境振りである。1枚目では、少々リズムがもたつく所もあったが、この2枚目では完全に自分のスタイルを確立している。このドラムにしても、ジョン・ポール・ジョーンズのベースにしても、前作よりはるかに自由にプレイしているのがわかる。 ロバート・プラントのヴォーカルも、張りのある良い声をしている。テクニック的に言えばうまいヴォーカリストではないが、リード・ギターと堂々とわたり合えるだけの声量の持ち主だ。彼などは、レッド・ツェッペリンというグループの中で、初めて生かされるヴォーカリストなのかも知れない。 ジミー・ペイジがギターをレスポールに変えているのは成功といえる。レスポールは、何よりも音質が美しく伸びがある。ただトーン・ベンダーを使用して音を少々固くしているしエコーもかけている。1枚目よりギターの音が大分太くなっているのに気付くだろう。 プロデュースは、デビュー・アルバムからジミー・ペイジが担当しているが、プロデューサーとしての彼は、まぁ水準を行っているといって良い。ミュージシャン自身が自分のアルバムをプロデュースする例が、この辺から多くなって来たが、大切なのはセンスであり、技術的なことはその次に来るものであると思う。 テープ操作のようなことを少々やっているが、曲に変化をつける程度のもので、あくまでもハード・ロック・バンドであるこの当時のツェッペリンにとって、余り重要な意味はないものといえるだろう。 一応初期のレッド・ツェッペリンは、この2枚目のアルバムで完成された訳で、その後の3枚目のアルバムに見る変化と考え合わせることが出来る。全体にていねいな作られ方をしており、スケールの拡大が最も大きな特長といえるだろう。 ●レコーディング・メンバー ○ジミー・ペイジ:ギター ○ロバート・プラント:ヴォーカル、ハモニカ ○ジョン・ポール・ジョーンズ:ベース ○ジョン・ボーナム:ドラム ●プロデュース:ジミー・ペイジ (竹田氏の文章に対する掲示板でのコメントの抜粋) 「「胸いっぱいの愛を」はハウリン・ウルフでなくウィリー・ディキソンの「ユー・ニード・ラヴ」の影響下。「キリング・フロア」はソニーボーイウィリアムソンでなくハウリンウルフですが〜。」 「ZEP興隆期の作品ということで何かと対になって語られる1stと2ndですが、1st=インスピレーションに任せて短期間で録音。ナマなエモーションが迸っている。荒削りな面もあるが、衝撃度は彼らのアルバム中随一。2nd=勢い重視だったデビュー作とは対照的に、スタジオで最新の録音技術を駆使してジックリ作り込まれた。インパクトという点では1stに譲るが、完成度は非の打ち所がない。・・・というのが、おおよそのところ、リアルタイマーを中心とした、かつてのファンの総意だったと思います。」 「1stと2ndの音色の印象がガラリと異なったのは、エディー・クレイマーの起用が大きかったのではなかったのではないでしょうか?あの素人でもキツイだろうと思えるほどの過密スケジュールだったUSツアーを経験したこともロックファンのニーズを知ることにはプラスに働いたでしょうし。」 「読んだ印象としては、単純に”セカンド”の方が好きなのかな…”というものでしたが…」 「1st、2ndの音録りに共通している特徴として、ロバートのメイン・ヴォーカルのはるか後ろのほうで、リヴァーブのかかったサブ・ヴォーカルがゴーストのように蠢いているのが聴こえますよね。あれがサウンドに何とも言えない奥行き、深みを与えていて、そういうところにこのバンドのインテリジェンス、芸の細かさを感じたものでした。後年、エンジニアの人(グリン・ジョンズだったか)が、あれは別に意図したんじゃなくて、本録りに備えてのガイド・ヴォーカルを消さずにエフェクトとして残しといたんだ、と言うのを聞いて、ガクッとなりましたが(笑)。」 「「胸一杯の愛を」にしても、リフだけで押し通していれば、ただのキャッチーなハード・ロック・ナンバーで終わっていたところが、中間部のトリップ的サウンド・コラージュ(まあ、セックスのエクスタシーを表現しているのだと思いますが)を挿入することによって、同時代の同種の音楽とは違う次元に連れて行ってくれますね。ミュージック・コンクレートみたいなあの部分、前衛、アヴァンギャルド、ハプニング、小難しいことワケ分からんことがカッコよかった時代の空気を感じさせてくれます(「レヴォリューションNo.9」なんかと同様な。ああ60年代!)。コンガの響きが遠くからス〜ッと忍び寄ってくるところなんかは、"アフリカの闇"みたいな風情すらあって、背筋ゾクゾクします。でも、ああいう凝り方って、その後の彼らのアルバムからはむしろ希薄になっていきますね。『フィジカル・グラフィティ』なんかはとくにスタジオ・ライヴ風のラフな一発録りという感じで。」 「このアルバムで聴かれるJ・P・ジョーンズのベース・プレイ、あまたあるロック・アルバムのなかでもピカイチのカッコよさ。強き二人の愛! レモン・ソング! サンキュー! ランブル・オン!」 「同時期のライヴということで、かのブート『ブルーベリー・ヒル(LAフォーラム、70/9/4)』での、「グッド・タイムズ〜」と「フォー・ワッツ〜」を繋ぐベース・ソロにもシビれます。ツェッペリンのサウンドがもたらす独特の緊迫感はこの人によるところが大きいなあ。」 「竹田さんは、あまりZeppelin好きではないなと漠然と思ってました。」 「「スケール拡大」って音楽の幅が広がったといいたいのか、曲のイメージなのか、物量、技量なのか何がいいたいのか今だに意味不明です。」 |

| ROCK SOUND

SEMINAR 第Ⅲ回 ●アメリカン・ミュージックへの傾倒/レッド・ツェッペリンⅢ レッド・ツェッペリンⅢ <A面>1.移民の歌 2.フレンズ 3.祭典の日 4.貴方を愛しつづけて 5.アウト・オン・ザ・タイルズ <B面>1.ギャロウズ・ポウル 2.タンジェリン 3.ザッツ・ザ・ウェイ 4.スノウドニアの小屋 5.ハッツ・オフ・トゥ・ロイ・ハーパー(P-8005A) 1、2枚目の音楽と比べると、大分印象が違うのが、この3枚目のアルバムである。全体にアコースティックなものを前面に押しており、これはやはり、ジミー・ペイジとロバート・プラントが、アメリカのウエスト・コーストの音楽が好きなことを証明したようなものだ。ある程度の成功をみとめた後、本当に自分達がやりたい好きなことを始めたのが、この3枚目のアルバムであるように思う。曲調やコード進行に完全なアメリカン・ミュージック的な所が見られ、アコースティック・ギターの使い方がグンとうまくなっている。 A面1曲目の“移民の歌”は、まだファンを少々意識した作り方がされているが、他のものに関しては発売当時、ずい分と賛否両論を読んだものである。前記のバート・ヤンシュとジョン・レンバーンのギター・プレイの影響が、このアルバムにおけるジミー・ペイジのアコースティック・ギターのプレイに如実に表れているようだ。 いわゆるイギリスのトラッド風な所と、アメリカのウエスト・コースト・ミュージック風な試みを始めたアルバムとして、ハード・ロック・バンドとして出発したツェッペリンの、ある意味での過度期を物語るアルバムであると思う。 賛否両論はあったものの、結果的にはこういったハード・ロック一辺倒でない所が世界的な人気を得たひとつの要因となっているといえなくもない。又、この3枚目のアルバムからシンセサイザーを効果的に使用し出しているのも、そういった方向の表れのようだ。 ジミー・ペイジのギター・プレイも以前のように、ギタリストとしての派手なハッタリがなくなり、その分アコースティック・ギターの方に向いた印象である。又、こういった曲の持つ構成上、以前よりドラムは後退しているのも事実で、出番が少なくなっている。 ツェッペリンの一番の強みは、4人の実力が平均していることである。誰1人がズバ抜けているという所がないかわりに、1人まるでダメなプレイヤーがいるということがない。力の分量が平均しているのである。 曲目についていうと、まず、“シンス・アイヴ・ビーン・ラヴィング・ユー”という曲はモビー・グレイプのナンバーにまるでそっくりなものがある。これは彼等がモビー・グレイプの愛好者であるということなのだが、歌詞まで似ているのは少々ビックリしてしまう。又、“アウト・オン・ザ・テイルス”はコード進行、曲の構成が、1枚目のアルバムに含まれていた“グッド・タイムス・バット・タイムス”に良く似ている。 ロバート・プラントのヴォーカルは、ようやく自分らしさというものを、ハッキリと表し始めた。以前のようなシャウト・スタイルのものが少なくなり、スロウなフォークっぽい曲も歌うようになって来たのは注目したい。彼は2枚目のアルバムから作曲面にも手を出して来たし、この3枚目ではかなりその音楽性がアルバムに反映しているようだ。 以前にもいったように、例えばジミー・ペイジなどの場合、すでにある程度完成されたスタイルを持っているだけに、ここでもアドリブなどの部分は、2枚目と大した変化を見ることは出来ない。しかし、一番注目されるのは、自分達のやりたいことをやっているといった印象である。1枚目のアルバムにあった“売る”ことを目的にした方向と、この3枚目のアルバムの違いはその辺にあると思う。 ●レコーディング・メンバー ○ジミー・ペイジ:ギター ○ロバート・プラント:ヴォーカル ○ジョン・ポール・ジョーンズ:ベース ○ジョン・ボーナム:ドラム ●プロデュース:ジミー・ペイジ ●エンジニア:アンドリュー・ジョーンズ、テリー・マニング ●レコーディング・スタジオ:メンフィスのアーデント・スタジオ (竹田氏の文章に対する掲示板でのコメントの抜粋) 「<誰1人がズバ抜けているという所がない>このコメントは違いますね。4人全員ズバぬけているんです。」 「ZEPというのは例えばその時点の100M世界記録が10秒フラットの時に余裕で8秒5を出してたような存在なんです。」 「3rdの録音はヘッドリー・グランジ、オリンピック、アイランドの3スタジオですね。メンフィスではミックス作業が行われた模様です。ブロン・イ・アーでは休養を兼ねての曲作りが行われただけで、本録音が行われたわけではありません。念のため。」 「この人の資料はローリン○ストーンとか、レッド・ツェッペリンは悪魔と契約していたのだ!とかいう内容書いた伝記本なんじゃないのでしょうか・・・ 」 |

| ROCK SOUND SEMINAR 第Ⅳ回

確かな変貌/レッド・ツェッペリンⅣ レッド・ツェッペリンⅣ <A面>1. ブラック・ドッグ 2.ロックン・ロール 3.限りなき戦い 4.天国への階段<B面>1.ミスティ・マウンテン・ホップ 2.フォア・スティックス 3.カリフォルニア 4.レヴィー・ブレイク (P-8166A) 3枚目で見せた変化が、この4枚目のアルバムではより確実な変化となっているのに気がつく。ただ3枚目よりはセールスを考えて作られていることは確かである。 良く出来た作品が多く、メロディーもしっかりとした良いものが多いのが特色である。 それと、やはりレッド・ツェッペリンはイギリスのバンドであるということ。前作でアメリカン・ミュージックに接近したけれど、このアルバムではイギリスのトラッド風な所が前面に出され、その方がこのバンドの性質にあっているようだ。 録音状態についていえば、少々音が甘めになって来たようだ。以前の方が音がかたく、きらびやかな印象だが、このアルバムでは音の取り方自体は前作より良くなっている。特にドラムの音が良く録れている。 曲の構成では、少々変拍子風なアクセントの移動を取り入れた所は、以前には全くなかった新しい面として注目したい。 例えばドラムが3拍子で、他の楽器が4拍子の部分があり、それを12小節やった所で両者を合わせるというテクニックが見られる。以前のレッド・ツェッペリンには全くなかった所だ。 ここで使われているアコースティック・ギターはマーチンD―28他、数種類と思われる。例えばエリック・クラプトンなどといったミュージシャンは、1本のギターですむわけだが、全体のサウンド創りの上でのギターという意味で、ツェッペリンの場合は数種類のものを使用するのであろう。それによってグループのカラーに幅を出すという効果もある。 ロバート・プラントのヴォーカルは、ここでは以前のような絶叫型の面を保ちながら、“限りなき戦い”や“天国への階段”でのメロディー・ラインを重要視したものへと幅を広げているようだ。 イギリスのグループというのは、大体ブルースから入っていくグループと、もう一派のクラシカルなヨーロッパ音楽から入っていくのとの2種類あるが、ツェッペリンの場合は、その両面を持ち合わせているようだ。しかし、ジミー・ペイジのプレイなどを聴くと、例えばディープ・パープルのリッチー・ブラックモアなどよりはブルースくささを感じさせる。 4人が均等の力量でプレイしても、火花を散らすという感じではない。あくまでもロバート・プラントのヴォーカルとジミーのギターをフィーチュアしているのだ。特にロバート・プラントのヴォーカルが目立っているが、ジョン・ボーナムとジョン・ポール・ジョーンズの2人は確実にツェッペリンというグループの中で成長している。特にジョン・ボーナムのドラミングは、このグループの大きな要素といえる。ジョン・ボーナム自身はカーマイン・アピスあたりの影響を受けているらしいが、いわゆる“ジョン・ボーナム”派を作り出したのはさすがである。 彼は普通のドラム・セットよりバス・ドラムも大きくスネアも厚いものを使用している。その辺があのズシリとヘヴィーな音となって現れるのだろう。大体、こういうのを使用してレコーディングすると、多少音がもたつくものだが、彼の場合、あの体力と力でカバーしているようだ。 とにかく、この4枚目のアルバムは、第2期ツェッペリンにとって重要なアルバムであり、音楽的には一番面白いといえる。 ●レコーディング・メンバー ○ジミー・ペイジ:ギター ○ロバート・プラント:ヴォーカル ○ジョン・ポール・ジョーンズ:ベース、マンドリン、シンセサイザー ○ジョン・ボーナム:ドラム ○サンディー・デニー:ヴォーカル(“限りなき戦い”のみ) ●プロデュース:ジミー・ペイジ ●レコーディング・スタジオ:ロンドンのアイランド・スタジオ、ロスアンゼルスのサンセット・サウンド・スタジオ (竹田氏の文章に対する掲示板でのコメントの抜粋) 「Ⅳといえばレコーディングスタジオはヘッドリーグランジは外せないよなー。」 「<第2期ツェッペリン>この原稿を竹田氏が書いたのが1974年11月〜12月初めの頃でしょうから、文章から推測すると彼は、1st〜2ndが第1期(初期)、3rd〜聖なる館までを第2期(中期〜現在まで)と区分しているような感じでしょうか・・。」 「文章に目を通していると、参考資料片手に執筆している感じは少なく・・、彼の知識で書き上げているような印象です。レコーディング・データは、編集部から簡素な形で渡されていたのではないかと思われるのですが、それにしても雑すぎですネ。」 「ZEPPのリズム・アレンジに言及しているあたりはさすがプロのミュージシャンですね。どうせなら、1stでの、”グッド・タイムス・バッド・タイムス”での”ボンゾ必殺”3連頭抜きバスドラにもコメントして貰いたかったですが…」 「全体として竹田氏の分析は当時としてはよく書けているほうだと思いますよ。とくに情報や資料が今とは比較にならないほど乏しかった時代であることを考えれば・・・。今ではあたりまえのように流布している知識も、当時はどこを捜しても見当たらなかったのです。この4thについての文章はなかなかのもんではないでしょうか。」 「<変拍子少々変拍子風なアクセントの移動を取り入れた所は、以前には全くなかった新しい面>あれ?3枚目の評価でグッドタイムス〜に似てると酷評してるアウトオンザタイルスって変拍子リフですよね。この曲は、変拍子が特徴で、最後のバッキングパターンも含めて発展させたのがブラッグ・ドッグと考えれませんか?胸一杯の愛をでもアクセント移動してませんか? 「<特にドラムの音が良く録れている>そうですか?分離わるくなってませんか?シンバルの音もつぶれて高音でてないし。」 「<例えばドラムが3拍子で、他の楽器が4拍子の部分があり、それを12小節やった所で両者を合わせるというテクニックが見られる>たぶんミスティ・マウンテン・ホップのことをいいたいのかなぁ?だとしたら、ドラムが4拍子で、他が3拍子のまちがいではありませんか?どの曲でつかってるかぐらい書いてもいいんじゃない?このあたりに、やっつけ仕事というか、いまひとつ熱意を感じないんだよなぁ。。以前も何かの雑誌で「ジミー・ペイジは毎回コンサートで同じフレーズしか弾かないし」と書いておられたことを記憶しています。明らかに間違いですが(爆)」 |

| ROCK SOUND SEMINAR Ⅴ

最終回 ●機械操作とサウンドの安定/聖なる館 聖なる館 <A面>1.永遠の詩 2.レイン・ソング 3.丘のむこうに 4.クランジ <B面>1.ダンシング・デイズ 2.ディジャ・メイク・ハー 3.ノー・クォーター 4.オーシャン (P-8288A) 前作を、より安定した形として捉えたものが、この5枚目ではないだろうか?前作に比べてリズムを大切にしている所が見られる。一貫して底に流れるリズムのようなものが、実に安定しており、安心して聴いていられる。またミキシングも少々、こったことをしているのも新しい所で、メロトロンなどを割と効果的に使用しているようだ。 根本的な音創りの面ではデビュー当時から同じだと思うが、この5枚目と前作の4枚目あたりからかなり頭で考えた音楽という印象になって来た。したがってライヴ・パフォーマンスの時程の野性味は、アルバムには感じることが出来ない。レコーディング・グループとライヴ・バンドとしての両面を持っているのかもしれない。 ヴォーカルから云うと、ロバート・プラントの声自体が、収められているナンバーによって声の質が変わって聞こえる。機械操作されている部分があるが、例えばメロトロンやシンセサイザーを使用しても、それが売り物になり得るグループではない。それが、かえってレッド・ツェッペリンというグループの音楽の幅を広げるという助けにはなっていると思う。 メロトロン、ムーグなどの使用については、ジョン・ポール・ジョーンズの力がかなり大きいようだ。というのも、彼はストリングスのアレンジなどをやっていた関係上、使い方を心得ている。珍しいから、効果的だからということでメチャ、クチャに使いたがるものなのだがツェッペリン場合の使い方は、実にセンスの良い使い方がされているようだ。 こういったものを使ってもイエスやキング・クリムゾンなどのグループとは、所詮生き方が違うということをよく理解しているのだろう。 録音状態は、前作よりはるかに良い。分離が良いし、それぞれの音も良くひろわれている。高音、低音、ドラムの音などが適確にとられている。 収められている曲の内、面白いのは“クランジ”であろう。ドラムとベースなどはまったくソウル・ミュージックである。ベースだけを聴いていると完全にブラック・ミュージックのグループのものである。 ギターは6本位のギターを使用し、それが何回か重ねてレコーディングされている。こういった印象は“丘のむこうに”にもありベースのパートだけを注意して聴いていると、それが良くわかるだろう。 B面に移ると1曲目の、“ダンシング・デイズ”が面白い。ギターはスライドであるが、ムーグのような効果を出している部分がある。2曲目の“ディジャ・メイク・ハー”は半分冗談みたいで仲々面白い。この曲のギターもそうだが、大分音がかたくなっている。 4枚目が全体にソフトな印象なのに比べ、この5枚目は特にベースとドラムがかたい音である。 3曲目の“ノー・クォーター”はミキシングの面白さをわかり始めたといった印象である。 少々、ピンク・フロイドの“エコーズ”に感じが似ている。 このアルバムが発売された当初、余りにも色々な試みをしている為、グループの方向性や音楽が壁につき当たっているのではないかといった評価がされていたが、決してそうではないように思う。ただ、少々機械に頼ったような所がきになることはなる。そういったことをしなくとも、充分聴けるいい曲が入っていると思うから・・・。 ジョン・ポール・ジョーンズのキーボードに関していえば、あくまでもバラエティーを持たせる為、幅を出す為の道具として使用している印象だ。 デビュー・アルバムでは、自分達の持っているものをすべて出しつくしたような所があったが、2枚目以降から、もっと余裕のあるレコード創りをしているようだ。 特にジミー・ペイジの場合、余り自分の人間性のようなものを赤裸々にレコードに出さない。この辺が頭で創られた音楽という印象に結びつくのかもしれない。 しかし、ただのミュージシャンとしてだけでなく、メンバーのまとめ方や、方向の持って行き方などに非常に頭の冴えている所を見せる人である。その辺がこのグループを今のように大きな成功へと結びつけた、大きな要因であると思う。 ●レコーディング・メンバー ○ジミー・ペイジ:リード・ギター ○ロバート・プラント:ヴォーカル ○ジョン・ポール・ジョーンズ:ベース、オルガン、シンセサイザー、メロトロン ○ジョン・ボーナム:ドラム ●プロデュース:ジミー・ペイジ ●エンジニア:エディー・クレイマー、ジョージ・チキアンツ、キース・ハーウッド ●レコーディング・スタジオ:ニューヨークのエレクトリック・レディ・スタジオ、ロンドンのオリンピック・スタジオ (竹田氏の文章に対する掲示板でのコメントの抜粋) 「種明かしをすると、ダンシング・デイズのキーボードはファルフィッサのVIP255というオルガンが使われているのです。このオルガンには「シンセスラローム」っていう機能があってですね、レバーを引っ張ると音が最大1オクターブ滑らかに上下(ポルタメント)するんですね。その機能を使っています♪ノー・クウォーターがフロイドのエコーズに似ている件、超同意です。こちらは71年に発表になっているので、ジョンジーもここからインスピレーションを得たところもあったかもしれませんね!こちらはVCS3のフィルターを(オシレーターを使って)周期的に開いたり閉じたりするよう設定したところにホーナーのエレピの音を通して作っています。実はモーグのシンセは音から察するにZepのレコーディングでは全作品通して殆ど使っていない筈です。 それにしてもヤマハの所為でみんな「ムーグ」と呼んでしまうのは残念無念ですよね。でも日本語的には「ムーグ」の方が未来的な響きでカッコいいことは認めます(英語だと「ムーグ」っていうと牛の鳴き声みたいでカッコ悪く、ロバート・モーグ氏は生前ずっと「モーグって呼んでくれよ、頼む」と言っていましたね)。 」 「説明にもありましたが、すっかり忘れていた音楽用語調べてみました・・・ポルタメント portamento[伊] ある音から他の音へ移るとき、跳躍的・音階的でなく、音を滑らせるように移ること・・・だそうです。MJ as JPJ様の説明で、ジョンジー・キーボード・プレイのその音源部分のプレイ・イメージが浮かんでくるようになりました。」 「結局、情報は全く不正確で批評は基本的に予言めいた推論一方ですし、薀蓄を述べられるのにも先ずは他のミュージシャンの似ている曲と比較して論とされておられるか、この方の個人的な嗜好を判断材料にされておられるようですけれど、一体誰に誰に共感してもらいたかったのかが皆目不明でなりません。 読者は批評家のクローンではありませんので公共の雑誌記事に余り自分の人間性のようなものを赤裸々と出され過ぎると困りますね。」 「私的には、1stのレビューだけは 少々不愉快でしたが、後のレビューは、それなりに面白かったですよ。”竹田和夫氏”と言えば、”ペイジ氏”のギター・プレイに対して かなり批判的な事を書いていたのを読んだ覚えがあるので、今回のレビューを読んだ時には、”随分やさしくなったもんだ”と思った程です。」 「<前作に比べてリズムを大切に>ファンク系のリズムの影響を受けたのは分かるけど、リズムを大切にじゃなくて、捉え方が変わったんでしょ。」 「<ミキシングも少々、こったことをしているのも新しい所で>意味不明です。アレンジのことでしょうか?」 「<メロトロンなどを割と効果的に使用して>「割と」とですか?だいぶ効果的に使ってると思いますが。」 「<レコーディング・グループとライヴ・バンドとしての両面を持っているのかもしれない>「かもしれない」は余計でしょ。」 「<かなり頭で考えた音楽という印象>ま、個人の印象だからしかたないね〜。Zepは音楽業界の流れを敏感に捉えて自分たちの音楽に反映させているわけですが、当時人気が出てきたイエスのこわれものやサードアルバムに影響を受けたと思います。複雑になった曲構成も、ただの場面変化が増えただけじゃなく、ストーリーがありドラマチックな展開に欠かさない要素としてきっちり機能しています。」 「<声の質が変わって聞こえる>ボーカルだけじゃなくて、ドラムもベースもギターも1曲毎に違うでしょ?曲毎に最適な録音をしてる。それだけ手間ひま掛けて曲を作っている訳ですよ。その労力をなぜ評価しない!!!!」 「クランジはシンセもギターもボーカルも完全なファンク/ソウル風アレンジです。シンセなんてそのままブラスパートです。その辺りも聞いて欲しいものです。」 「<少々機械に頼ったような所がきになることはなる>ボーカルの声を変えたぐらいで気になるならきくな〜〜!色づけに使ってる程度で、まったく的はずれです。」 「<余り自分の人間性のようなものを赤裸々にレコードに出さない>ジミーペイジのソロは感情表現がうまいと思うが、感情表現は人間性とは関係ないの?」 「実は、この記事読みたかったんですよ。とっても感謝しています。ありがとうございました〜〜〜! 」 「要するにハードロックという枠だけで捉えるにはあまりに多様化・巨大化したZEPを表現するにはそういう言葉を使うしかなかったのかもしれま せんね。 ま、何はともあれZEPは最高 ってことで。 」 |

裏表紙

裏表紙

「来襲した飛行船野郎」

ニューミュージックマガジン、1971,11月号より

| ぼく のぼくの会ったツェッペリン 福田 一郎 (文字表現は全て原文のまま載せます) ぼくは、記者会見とその後の懇談会、それに大阪で二、三度ツェッペリンのメンバーと一緒になって、彼らの生の姿に接した。その印象からすると、新聞なんかに書かれていたこと、彼らは態度がでかいとか、不遜であるとかいうのはちょっと疑問で、むしろ記者会見で「どうして髪を切らないのか?」といった的外れな質問をした側にも問題があったのではないか。 懇談会の席上などでは、核心にふれた質問をすれば、彼らは必ずきちんとした答えを返してくれたし、その話しぶりもとても熱心なものだった。 たとえば、「デビューしてからかなり日がたつのに、発表したアルバムは3枚と少ないし、4枚目もどうしてなかなか出ないのか」と訊ねると、「Let me explain」と言って、ロバート・プラントは一生懸命その状況を説明してくれた。 「今度の4枚目のLPの場合には、3度もアルバム・ジャケットのデザインをだめにしたからだ。ほんとだったら、東京公演の数ヶ月前に4枚目のレコードが出ていいはずだったのだが、ジャケット決定の際のトラブルのために遅れた。この次からは、ジャケットも俺達が全部用意して、やっていくつもりだ」というようなこと。 それから、「なぜ、レッド・ツェッペリンはアメリカで成功したのか?」と聞くと。同じく彼は、こう答えた。「イギリスでは、ヤードバーズという名前があまりにも大きいし。有名だから。ジミー・ペイジが新しいグループを作ったとしても、ヤードバーズの亡霊みたいなものからのがれられない。しかし、アメリカに行ったらまったく知られていない。だから、アメリカに行ったのだ。アメリカの西海岸あたりからはじめたんだけど、やっぱり全然知られていなかった。人気もなかったし、うけもしなかった。それがニューヨークあたりに行った時には、俺達は人気者になっていた。そして、イギリスに帰った時には俺達も大物だった。」 この辺が意外と知られていないところで、「ヤードバーズは最後までジミー・ペイジのグループであり、彼が責任者として動いていた。ある日突然、ヤードバーズがレッド・ツェッペリンに変わったような説明がされているけれど、そうじゃなくて、ヤードバーズは解散したのだ。そして、ジミー・ペイジが他の3人を集めて、新しいグループを作ったのだ。ツェッペリンとヤードバーズは別個のものである」とも彼は説明した。 ぼくが聞いたなかで、一番おもしろく、ファンにも知って貰いたいのは、ジェイムス・テイラー(ツェッペリンは、みんな、わざわざ、ジェイムス・タイラーと発音する)だとか、ジョニ・ミッチェルだとかいった、いわゆるシンガー=ソング・ライターといわれる人達についてのジミー・ペイジの発言である。「シンガー=ソング・ライターといわれている人は、すごくいい曲を書く。ほんとにいいソング・ライターだ。でも、彼等のステージを聴くと、とても飽き飽きすることが多い。で、アメリカのニューズ・ペイパー・マンとか、FMのステーション・マンは、自分で今度の流行はコレであるという。そういうようなものをデッチあげると、強情なくらいそれに固執する。それを押し付ける。その結果がシンガー=ソング・ライターのブームみたいなものを作った。一連の、シンガー=ソング・ライターといった人達は、自分のステージをもっと、退屈しないですむものにするべきだ」 それから彼は、もうひとつこういうことも言っていた。 「サンフランシスコに行って、バークレイの劇場に出た時、お客さんの態度が大変に悪くなっていて、はじめはやたらに冷たく聞いていたけれど、だれかが立ち上がって叫び出すと、それにつられてみんな立ち上がって、最後にはみんなmore!! More!!と叫びだしたので、非常に失望した」 このことを僕は非常におもしろくおもった。 というのは、僕自身同じ場所で、グレートフル・デッドのステージを見て、おなじような経験をしているからである。アメリカのお客さんも少し、日本流にいえば、イモになったのではないかという気がしないでもない。 ロック・イズ・デッドというような言葉があるとすれば、そういうようなどうしようもなくなってきたお客さんが目立って多くなってきたこともひとつの原因かもしれない。 ジミー・ペイジは、「ぼくらのやっているような音楽は、そんなに簡単になくなるものではない」と言っていた。それだけの確信を持っているからだろう。そういう自負というか、確信にあふれていた。 (この文章は福田一郎氏の談話を編集部でまとめたものです) |

| ツェッペリンの与えた衝撃 中村とうよう (文字表現は一部を除き原文のまま載せます) ”熱狂状態をまき起こしたツェッペリン” レッドツェッペリンの日本公演が終わってホッとした気持ちだ。ぼくは一種の虚脱状態に陥っている。音楽雑誌の編集者として、これまでBST、シカゴ、ピンク・フロイドなどの来日も比較的冷静にうけとめていたぼくだったが、今回のツェッペリンは、ついに大きな熱気の渦のようなものにまき込まれてしまっていた。 別に、ぼくがすごいツェッペリン・ファンだったということではない。もちろんツェッペリンは前から大好きだったけど、シカゴだって同じくらい大好きだったのだから、シカゴの来日が終わったあと平静でいられたぼくがツェッペリンの帰ったあと虚脱して原稿も書けなくなってしまった原因は、何かほかにあるにちがいない。 順を追って考えてみると、まず、入場券の売り出された8月9日、ぼくはキョードー東京の事務所で、階段を埋めた長い列を見、ファンの熱心さに驚いた。その熱気がまずぼくに冷静さを失わせる手始めになったのではないかと思う。 その直前、いったん来日中止が発表された4日にも、ぼくはちょうどキョードー東京にいたので、中止のニュースの真偽を確かめるための電話が、数台の電話の受話器を置く間もないほど矢継ぎ早にかかってくるのを見た。 結局来日中止はその翌日、取り消されたわけだが、中止の報を聞いたときのショックが、ツェッペリンの来日への期待をいっそう高める効果をもたらしたのだろう。 それにしても、武道館2度、フェスティバル・ホール2度の座席が、あっという間に売り切れてしまったのは、なぜなのか。 ツェッペリン公演は、”ロックカーニバル ♯7”として行われたわけだが、それまでの6回のカーニバルは、ややオトナの、知性的なロック・ファンを中心にしたBST、シカゴと、年令の低い層が大部分を占めたフリー、GFRと、このふたつの系統に分かれていたのではないかと思う。もちろん両方とも行った人も多かったろうけど、会場のムードから言っても、BST、シカゴと、フリー、GFRとは、かなり違っていた。 このふたつの流れが、レッドツェッペリンで初めて大きなひとつのところへ合流したのではないか。 いうなれば、ツェッペリンは、かつてのグループ・サウンズの親衛隊的なティーニー・パッパーから、ロックはカウンター・カルチャーだ、のなんだのと理屈をこねるインテリ・ロック・ファンまで、幅広く結集してしまったのである。それだけ結集し得たのは、ツェッペリンの人気のせい・・・・・というふうにとらえるとしたら少々表面的なのであって、ツェッペリン自身のもってるロックの熱気のヴォルテージ(電圧)の高さのゆえと見るべきだろう。 ツェッペリンの荒々しいハード・ロックの衝撃力が、来日する前から日本のロック・ファン全員をまき込み、そしてぼくをもまき込んでしまった。ぼくも、知らず知らずのうちに雑誌屋のサメた気持ちではいられなくなっていたのである。 ”自由奔放”と”傍若無人”のあいだ ジミー・ペイジ、ジョンボーナム、ピータ・グラント(マネージャー)、リチャード・コール(ロード・マネージャー)、フィル・カースン(キニー・エンタープライズから派遣)の5人が9月19日に到着、あとのロバート・プラント、ジョン・ポール・ジョーンズとクルーたち(スタッフの連中)は21日に到着した。ジミーたちが19日に着いたのは、抜きうちで、キョードーの社長も連絡をうけていなかったという。 普通こんな大物ともなれば、早くから何時何分の何々航空第何便で到着、というような通知が入り、関係者一同そろって出迎えるわけだが、ツェッペリンたちは、来たいときに勝手に来る、というスタイル。 この辺からして、型破りというか、天衣無縫というか、口先だけでない本当の自由な生き方を身につけている彼らの面目ヤクジョたるものがある。 そして、ジミーたちは、着いた翌日、20日の午前中に、フラリとワーナー・パイオニア・レコードに現われたので、社員一同大ビックリ。その後ずっと彼らにつきそっていたワーナー・パイオニアの係員たちは、すっかり振りまわされ、彼らが帰って行くころにはフラフラになっていたようだ。 コンサート初日の23日までのあいだ、昼間は買物、夜はビブロスに行ったり、そこらへんを飲み歩いたりの気ままな行動。全員アルコールは大好きで、またメッポウ強い。とくに熱カンの日本酒がとても気に入ってしまった。とくにペイジとボーナムは底なしの飲みっぷりで、あまり酒癖はいい方ではなかったようだ。 22日午後1時から、ヒルトン・ホテル銀の間で記者会見。最近の記者会見はたいていそうなのだが、ロクな質問が出ない。最初に出たのが、「その長い髪は切らないのか?」という質問。「これで、ちゃんと切ってあるんだけど」という返答。以下「麻薬についてどう思うか」とか。本質をはずれた質問が多く、われわれもイライラしたくらいで、ツェッペリンの連中が「もう少しマシな質問はないのか」と言いたくなったのも当然だろう。 ただこういうことは思ったとしても普通は発言しないもので、それを平気で口に出すのがツェッペリンらしいところだろう。これは新聞記者たちの心証を害したようで《記者会見では席上でスープをすすりながら記者団に応答するという、紳士の国からの客らしからぬ素振りを見せた四人の男たちだが・・》(報知新聞)9月24日とチクリと書かれてしまった。 スープを取って食べたのは本当だが、紅茶やコーヒーならいいけどスープは失礼にあたるとは、ぼくは思わない。ただ、常識的にいえば、アーティストは新聞記者にはお行儀よくしてみせるのが普通なので、彼らの態度は、記者達の目にはよほど傍若無人と映ったのだろう。まさに断絶である。 記者会見で問題になったことのひとつに、広島でのチャリティ・コンサートの一件がある。 広島でチャリティをやる気になった動機について質問が出たのだが、それに対する答えが、広島という町の名前を前に聞いた記憶があったので・・・という、はなはだパッとしないものだった。 ぼくも、もう少し原爆への批判的な意見とか平和がどうのこうの、といったことを少しくらいは言うのかと期待したのでアテがはずれてしまった。 チャリティ・コンサートといえば、一回分のコンサートを無料で行うのである。あの高い出演料をとるツェッペリンが・・・だ。それだけのことをやるというのに、ほんの気まぐれな思いつき程度というのでは納得できるわけがなかろう。 ところが、あとから聞いた話では、27日の昼すぎに広島で行った記者会見で、プラントが「われわれ若いものが戦争のつぐないをして行く責任があると思う」とリッパな発言をしたということだ。思うに、東京の記者会見は彼らにとってイヤなムードにつつまれていたので、その席上で平和うんぬんの話をしたくなかったのではないだろうか。 なお、いつも気ままいっぱいに行動する彼らが、広島市長に寄付金目録を渡しに行ったときと、そのあとの記者会見のときだけは、とても神妙な態度に終始したということだ。 ヒルトル・ホテル銀の間での記者会見は正味30分あまり、2時前に終わってしまい、そのあと3時からに予定していた、本誌主催の、ツェッペリンを包んでの懇談会は、2時からに繰り上がってしまった。 それでも会場の同ホテル奈良の間(シカゴのときも同じ部屋で懇親会をもったものだった)はいっぱいの人。ツェッペリンたちもこんどはリラックスし、日本酒などチビチビやりながら、なごやかなムードの中で1時間近くにわたって談笑した。 ”前座なし、休憩なしで延々と演奏” 23日午後6時半から、日本武道館で初日。 早くから行列を作ったファンたちが、入場に手間どったこともあって、開演は7時ごろになってしまったが、前座なし、休憩なしで2時間半あまりにわたって力いっぱいの演奏を続けたレッドツェッペリンには、ほんとうに圧倒されてしまった。 曲目をあげておこう。曲目のあとのカッコに入れたⅠ、Ⅱ、Ⅲ・・・は、どのアルバムに入っていた曲か、という意味。 1,イミグラント・ソング(Ⅲ)2,ハート・ブレーカー(Ⅱ),3,シンス・アイヴ・ビーン・ラヴィング・ユー(Ⅲ)4,ブラック・ドック(Ⅳ)5,デイズド・アンド・コンフューズド(Ⅰ)6,ステアウェイ・トゥ・ヘブン(Ⅳ)7,セレブレイション・ディ(Ⅲ)8,ザッツ・ザ・ウェイ(Ⅲ)9,ゴーイング・トゥ・キャリフォーニア(Ⅳ)10,ホワット・イズ・アンド・ホワット・シュッド・ネヴァ・ビー(Ⅱ)11,モビー・ディック(Ⅱ)12,ホール・ロッタ・ラヴ(Ⅱ)〜ヘロー・メァリー・ルー〜ア・メス・オブ・ブルース〜タバコ・ロード〜グッド・タイムス・バッド・タイムス(Ⅰ)〜ハウ・メニ・モア・タイムズ(Ⅰ)〜ユー・シュック・ミー(Ⅰ)〜ホール・ロッタ・ラヴ13,コミュニケイション・ブレイク・ダウン(Ⅰ) 5ではペイジがバイオリンの弓で弦をこすったりたたいたりして弾く。3,5など数曲でジョーンズがオルガンを演奏。また、ペイジは最初と最後は古い型のレス・ポール・モデル(ギブスン)のギターを使用していたが、6,7では12弦と6弦のダブル・ネックのソリッド・ギターに持ち替えた。この6弦と12弦のスイッチは実に微妙で、やはりレコードで聞いていたのではわからなかったことが目で見てわかったという感じ。 8,9の2曲はボーナムが休み、あとの3人が並んで椅子に腰かけ、クロスビー・スティルス風のかまえ。 ペイジが、胴の大きなハーモニー・ソヴリン(Sovereign)のアコースティック・ギター、ジョーンズがエレキ・マンドリンに持ちかえて、しかもジョーンズはペダルベースも兼任し、プラントをまん中にして、演奏した。 11、はプラントが休みで、最初と最後にペイジ、ジョーンズがつきあうほかは、ほとんどボーナムのドラム・ソロ。途中でスティックを置いて素手でドラムやシンバルをたたいたのが大受けに受けた。 しかしなんといってもハイライトは12のメドレー。意外なオールド・ロックンロール・ナンバーがとび出してきたのにはビックリ。そして13がアンコール。 24日の第2夜は、9の後にもう1曲アコースティックの曲「タンジェリン」(Ⅲ)が入り、メドレーの曲数もふえ、アンコールも「コミュニケイション・ブレイク・ダウン」の前にもう1曲「サンキュー」(Ⅱ)をやったので、演奏時間は、3時間に及んだ。なお「タンジェリン」ではペイジが不思議な形をした12弦らしいアコースティック・ギターを弾いていた。 広島、大阪も曲目は大幅な変化はないが、やはりメドレーはハプニング的に、何がとび出してくるかわからない。 27日の広島からあと「ビ・バッパ・ルーラ」がメドレーに加わり、28日の大阪第一夜は「ハイヒール・スニーカー」「セイ・ママ」「バチュラー・ボーイ」「メイベリン」などがメドレーで出てきたほか、客席の湧き方が足りないと思ったプラントが、突然「ウイ・シャル・オーヴァカム」や「ダウン・バイ・ザ・リヴァーサイド」をやり出したり、アンコールでは、「カモン・エヴリバデイ」をやり、そのときクルーの連中をひっぱり出してベースを弾かせたり歌をうたわせたりで、少々ハメをはずした感 じ。 多くの人たちの意見を総合して、大阪第一夜が最高の出来だったのではないかという見方が多く、ぼくもそれに賛成である。演奏時間は最終日(29日大阪)が最長で3時間20分。 なお、東京の2回、大阪の2回は、いずれもエイト・チャンネルで録音し、テープはペイジが持って帰った。プレイバックしてみて彼の気に入れば、むこうで編集したうえでレコード化されるわけだが、これまでもどこかで録音したのが発売されなかった例もあるようで、『ツェッペリン・イン・ジャパン』が陽の目をみるかどうかは、ジミー・ペイジの判断できまるわけである。 演奏を聞いて言えるのは、レコードから想像していたツェッペリンのイメージがほぼ完全にブチ壊されたということ。レコードに感じる彼らは、カッチリと音を作りあげる、手堅い芸術家タイプのツェッペリンだった。 ところがステージの彼らは、まず聴衆を楽しませ、自分たちも思い切り楽しむという態度で、けっして計算され尽した冷静な演奏ではなかった。 ジミー・ペイジのギターの弾き方も実にカッコよく、プラントとふたりでステージ狭しと動きまわった。 前述したように、客席があまりエキサイトしていないと見て取れば、なんとしてでも沸かせてやろう、とファイトをかき立て、激しく迫ってくるという演奏態度で、さすが世界のトップ・グループだと思わせるだけの、したたかな手ごたえが実感できた。 アコースティック・サウンドをとり入れても、全体のハードなフィーリングの流れは中断されなかった。そのこともレコードでよりも生の演奏でハッキリわかった。 “骨の髄からのロック・アーティスト” ツェッペリンたちの印象をひと口で言えば”これぞ現代のロック・スター”ということになる。 ロック・スターという言葉は、いろんなニュアンスをこめて言ったのだが、彼らは、いい意味でも悪い意味でもスター意識というか、誇りをもっている。 自分たちの思いどおり行動し、マネージャーのいうことも聞かない。欲しいものは何でも買っちゃう、なんてのもその一例で、東京にいる間に4人で600万円もの買物をしたが、これはおそらくビートルズにつぐ金額だろう。買物はカメラ、テレコ、ビデオ・レコーダーといった機械類が主。 わがまま、お天気屋、などというのは、スター意識の悪い面かもしれないが、ペイジやプラントは、そこに立っているだけでなんとなくスターのフンイキをただよわせてしまうだけの一種の気品をもっていたことも事実。 といって近寄り難い感じはなく、みんな気さくだった。とくにプラントは人柄がよく、みんなに好かれていた。人間が単純でちょっと酒乱の気があったボーナムは一番手を焼かせた。 でもやっぱりクラシック音楽のスターとも映画のスターとも違う、文字どおりの”ロック・スター”を感じさせたのは、音楽のことになればすべてを忘れて熱中する態度だ。 東京公演と広島公演の間の25,26の2日の休みを、彼らは京都で過ごした。 25日午後、人のほとんどいない南禅寺の境内で大喜びで写真を写して遊んだ彼らは、夕食後町の中にくり出し、最初に入ったスナックにあったエレクトーンを、ジョン・ポール・ジョーンズが気軽に弾き始め、「グリーン・オニオン」などをやった。 それから「サタディ」というクラブに行き、そこに出ているロック・グループの楽器を借りて、ペイジ、ジョーンズ、ボーナムがまた演奏を開始。ヤマハのギターにエーストーンのアンプでペイジが40分もギターを弾きまくってジャム・セッション。乗りに乗ったすばらしい演奏だった・・・・・・と、同行したワーナー・パイオニアの係員の話。 東京第2夜の演奏の直後、プラントとボーナムが、おたがいに”演奏態度が悪い”というので猛烈なナグリ合いのケンカを始め、目の下にアザが出来たり、口から血が流れたりするほど激しくやりあったというほど荒っぽい彼ら。その辺に、ナマナマしいロックそのものの、生きている姿を強烈に感じる。 ぼくがとうとう広島、大阪と彼らにくっついて歩き、あと2,3日、虚脱状態になってしまったのも、そんな彼らの毒気にあてられたというふうにしか考えられない。 29日夜、すべての公演日程を終え、30日以降、彼らは来たときと同様、思い思いに帰国の途についた。 (このリポートを書くにあたって、ワーナー・パイオニア・レコードの折田育造氏ほかのみなさんにご協力をいただきました。) *注1・ヒルトル・ホテルの記述は、当然ですがヒルトン・ホテルの誤植ですね。そこも原本の表記のまま載せておきましたので。 また、カナ文字は全て原本の表記のまま書いてあります(RYU) *注2・)数字は本来、丸囲い文字ですが、ゆうさんのボードにあげるため算用数字に変更してあります、曲目のカナ文字は全て原本の表記のまま書いてあります。 また、ジョンジーのオルガン曲は”3,5など数曲で”と記述してありますが、”3,6など数曲で”の書き間違えと思われます。(RYU) |

裏表紙

| ヤードバーズOBたちが大活躍 ミュージック・マガジン1969年4月号、福田一郎のメモ帳から レッド・ゼッペリンという新グループが、話題となりつつある。元ヤードバーズのジミー・ペイジの結成したばかりの新グループ。アトランティック・レコードは、二十万ドルもの大金を投じて、専属契約を結んだと発表した。新グループに払った契約金としては、異例と表現してさしつかえないほどの金額のようである。 メンバーは、次の通り。 Jimmy Page:Electric Guitar、Acoustic Guitar、Pedal steel Guitar、Vocal。John Paul Jones:Bass Guitar、Organ、Vocal。Robert Plant:Lead Vocal、Harmonica。John Bonham:Drums、Tympani、Vocal。 アトランティック・レコードは、二五万ドルを払って、ビージーズのレコード販売権を獲得したという前例をもつ。したがって金額に関するかぎり、ビージーズが上回るが、少々事情を異にする。 ビージーズの場合、アメリカでは無名であったが、すでにオーストラリアでヒット・レコードを出し、イギリスでも人気を得ていた。 レッド・ゼッペリンの場合、結成されたばかりの新グループだし、レコードも、吹き込み以前。いわゆるスター・プレイヤーとして通るのは、ジミー・ペイジ一人。どの点を高く評価しての二十万ドルなのか理解できない。 もっとも、アトランティック・レコードは、まったくの無名グループ、ビージーズを強引に売り出したという驚くべき実績をもっているし、クリーム、ヴァニラ・ファッジ、アイアン・バタフライなどをトップ・グループにのしあげている。とすると、二十万ドルは、いたって危険性がすくないと判断しての投資だったのかも知れない。 しばらく前、数万ドルの契約金を払ってまで、新グループとは契約しない、と発表したダンヒル・レコードとは、まったく逆のポリシーというのは、面白い。 レッド・ゼッペリンは、ヴァニラ・ファッジと全米プロモーショナル・トゥア中。“ネクスト・クリーム”などと書かれだして、好評のようである。どの程度の人気グループにまで成長するか、注目したい。 “ネクスト・クリーム”といえば、ファンの反響のするどさに驚いた。二月二十四日の「パック」で、レッド・ゼッペリンの「ユー・シュック・ミー」を紹介したところ、早速、次のような反響がはねかえってきた。 ○レッド・ゼッペリンがよかった。ジミー・ペイジのギターはジェフ・ベックに似ていますね。 横須賀市(18) ○特にレッド・ゼッペリン、これは抜群。それにジェスロ・タル、その素晴らしさはとうてい言葉では言い表せない。真夜中にもかかわらず、オレは叫んだ。“BRAVO!!”。彼らのようにポップスを常に前進させようと努力している若者達をオレは心から尊敬する。 藤沢市(17) ○レッド・ゼッペリンは、今年、全米にデビューする最高の英国製グループとなるでしょう(分裂しないかぎり)。ジミー・ペイジとジョン・ポール・ジョーンズの組み合わせは最高ですよ。彼らの音を聞くとヤードバーズ(最後の四人)がやっていたあの演奏の延長上にあるような気がします。 杉並区(高二) ○レッド・ゼッペリンもいいが、クリームに似すぎているのがちょっと・・・。文京区(?) 正直のところ、ファンの反響のするどさに驚いた。うかつに評論やディスク・ジョッキーはできない。 レッド・ゼッペリンの名称の由来は、現在までのところ、分からない。アルバム・ジャケットの飛行船から判断して、飛行船を発明したツェッペリン伯に由来したものだろうが、英語読みでは、ゼッペリンが正しいようだ。 Zeppelin、Frdinand Von(1838−1917) ミュージック・マガジン増刊、スペシャル・エディション・パート1(1969―1974)より |